【12】PLAYZONE '97 RHYTHMⅡ

Playzone '97「RHYTHM Ⅱ」

上演) 1997年7月12日 〜8月3日(青山劇場)

7月12日(土)初日 17:30、 13(日)13:00/17:30、14(月)14:00、18:30、15(火)休演、16(水)18:30、17(木)18:30、18(金)14:00、19(土)14:00/18:30、20(日)13:00/17:30、21(月)13:00、22(火)休演、23(水)14:00、18:30、24(木)14:00、18:30、25(金)18:30、26(土)14:00/18:30、27(日)13:00、28(月)休演、29(火)14:00、18:30、30(水)18:30、31(木)18:30、8月1日(金)18:30、2(土)14:00/18:30、3(日)13:00/17:30

8月8日〜8月11日(フェスティバルホール)

8月8日(金)19:00、9(土)14:00/18:30、10(日)13:00、11(月)14:00

計35公演。

〔第一幕〕

M1 HOLD YOU TIGHT(ゴスペルver)(作詞:松井五郎、英作詞:EVE、作・編曲: 馬飼野康二)(EVE、少年隊)

M2【メドレー1】

ガラスの十代(作詞・作曲:飛鳥涼、編曲:馬飼野康二、塚田 剛)

STAR LIGHT(作詞:飛鳥涼、作曲:チャゲ&飛鳥、編曲 : 馬飼野康二、塚田 剛)(秋山、町田、国分、三浦〜少年隊)*振付:前田、*TATE:渥美

M3 ジュリエットへの手紙(作詞・作曲:宮下 智、編曲: 馬飼野康二)(original: 田原俊彦)(植草)

M4【メドレー2】(錦織)*振付:前田

東京ブギウギ(作詞:鈴木 勝、作曲:服部良一、編曲:馬飼野康二、柏原利勝)(original:笠置シヅ子)

三味線ブギ(作詞:佐伯孝夫、作曲:服部良一、編曲:馬飼野康二、柏原利勝)(original: 「三味線ブギウギ」市丸)

ヘイヘイブギ(作詞:藤浦 洸、作曲:服部良一、編曲:馬飼野康二、柏原利勝)(original:笠置シヅ子)

M5【メドレー3】(東山)

GET READY(作詞・作曲:William Robinson/ Smokey Robinson、編曲:馬飼野康二、塚田 剛)(original:The Temptations)(東山、井ノ原、長野、EVE)*振付:前田

*MY GIRL(作詞・作曲:William Robinson/ Smokey Robinson、編曲:馬飼野康二、塚田 剛)(original:The Temptations)(東山) *サントラに収録されているが、本編にはなし

M6 *SHAKE(作詞:森 浩美、作曲:小森田 実、編曲:CHOKKAKU)(original: SMAP)(本編では井ノ原、長野。サントラでは少年隊が歌唱)*サントラ収録は本編とは別音源 *振付:前田、SANCHE

I can't help myself(作詞・作曲:Eddie Holland/ Lamont Dozier/ Brian Holland、編曲:馬飼野康二、柏原利勝)(original:Four Tops)

日本よいとこ摩訶不思議(作詞・作曲:野村義男、編曲:船山基紀)

M7 ジャングル Jungle(作詩:松井五郎、作曲:羽田一郎、編曲:馬飼野康二、柏原利勝)(original:田原俊彦)(EVE〜少年隊)*振付:前田、*TATE:渥美

M8 君に薔薇薔薇…という感じ(作詩:三浦徳子、作曲:筒美京平、編曲:馬飼野康二、柏原利勝)(original:田原俊彦)*振付:SANCHE、HIDEBOH

〔第二幕〕

WAになっておどろう(作詞・作曲:長万部太郎、編曲:星野靖彦)(トニセン、ジャニーズJr)*振付:SANCHE *長万部太郎は角松敏生のペンネーム。

M9【メドレー4】(東山)*振付:SANCHE、HIDEBOH

Unforgettable(作詞・作曲:Irving Gordon、編曲:馬飼野康二)(original:Nat King Cole)

チャールストンにはまだ早い(作詞・作曲:宮下 智、編曲:馬飼野康二)

M10【メドレー5】*振付:SANCHE

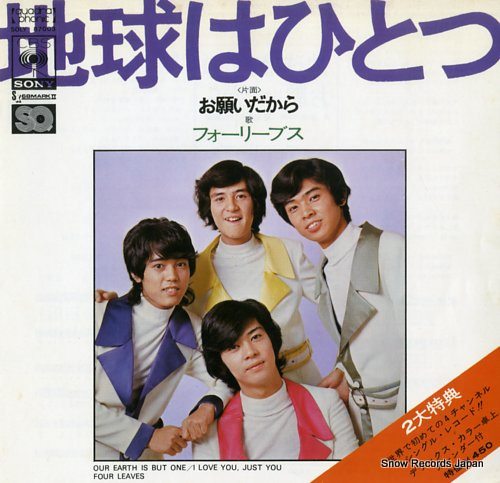

ブルドッグ(作詞:伊藤アキラ、作曲:都倉俊一、編曲:馬飼野康二)(original:フォーリーブス)

踊り子(作詞:阿久 悠、作曲:井上忠夫)(original:フォーリーブス)

M11 HOLD YOU TIGHT

【メドレー6】

ギンギラギンにさりげなく(作詞:伊達 歩、作曲:筒美京平)(original: 近藤真彦)

スニーカーぶる〜す(作詞:松本 隆、作曲:筒美京平)(original: 近藤真彦)

けじめなさい(作詞:売野雅勇、作曲:馬飼野康二)(original: 近藤真彦)

男の子女の子(作詩:岩谷時子、作曲:筒美京平)(original: 郷ひろみ)

仮面舞踏会

パラダイス銀河(作詞・作曲:飛鳥 涼)(original: 光GENJI)(井ノ原、長野)

MADE IN JAPAN(作詞:平井森太郎、作曲:Pasquini-Batten)(井ノ原、長野)

NAI・NAI16(作詞:森雪之丞、作曲:井上大輔)(original: シブがき隊)(EVE)

よろしく哀愁(作詞:安井かずみ、作曲:筒美京平)(original: 郷ひろみ)(植草)

ハッとしてGood! (作詞・作曲:宮下 智)(original: 田原俊彦)(錦織)

TIME ZONE(作詞:大津あきら、作曲:Mark Davis〔=馬飼野康二〕)(original: 男闘呼組)(東山)

がんばりましょう(作詞:小倉めぐみ 作曲・編曲:庄野賢一)(original: SMAP)

Kissからはじまるミステリー(作詞:松本隆 作曲・編曲:山下達郎)(original: KinKi Kids)(錦織)

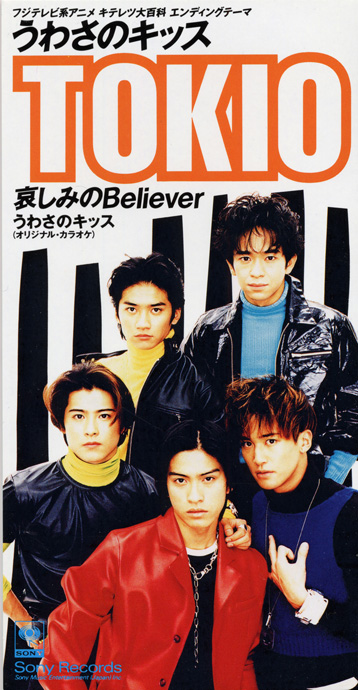

うわさのキッス(作詞:工藤哲雄、作曲: 都志見隆)(original: TOKIO)(植草)

$10(作詞:森 浩美、林田健司、作曲:林田健司)(original: SMAP)(東山)

ABC

ダイヤモンド・アイズ

デカメロン伝説

バラードのように眠れ

What's your name?

君だけに

M12 誘われてEX(作詞:松本一起、作・編曲: 馬飼野康二)*振付:SANCHE

*アルバム『Prism』(1999)収録とは別バージョン

M1〜12はサントラ収録曲順序。記載のない曲はサントラ未収録。

ストーリー)

【第一幕】

1) 先輩歌手の葬儀に集まる少年隊、V6ら。故人が残したPCに『Magic Box 7』というゲームを入れ、クリックした錦織と東山が消える。追いかける植草。

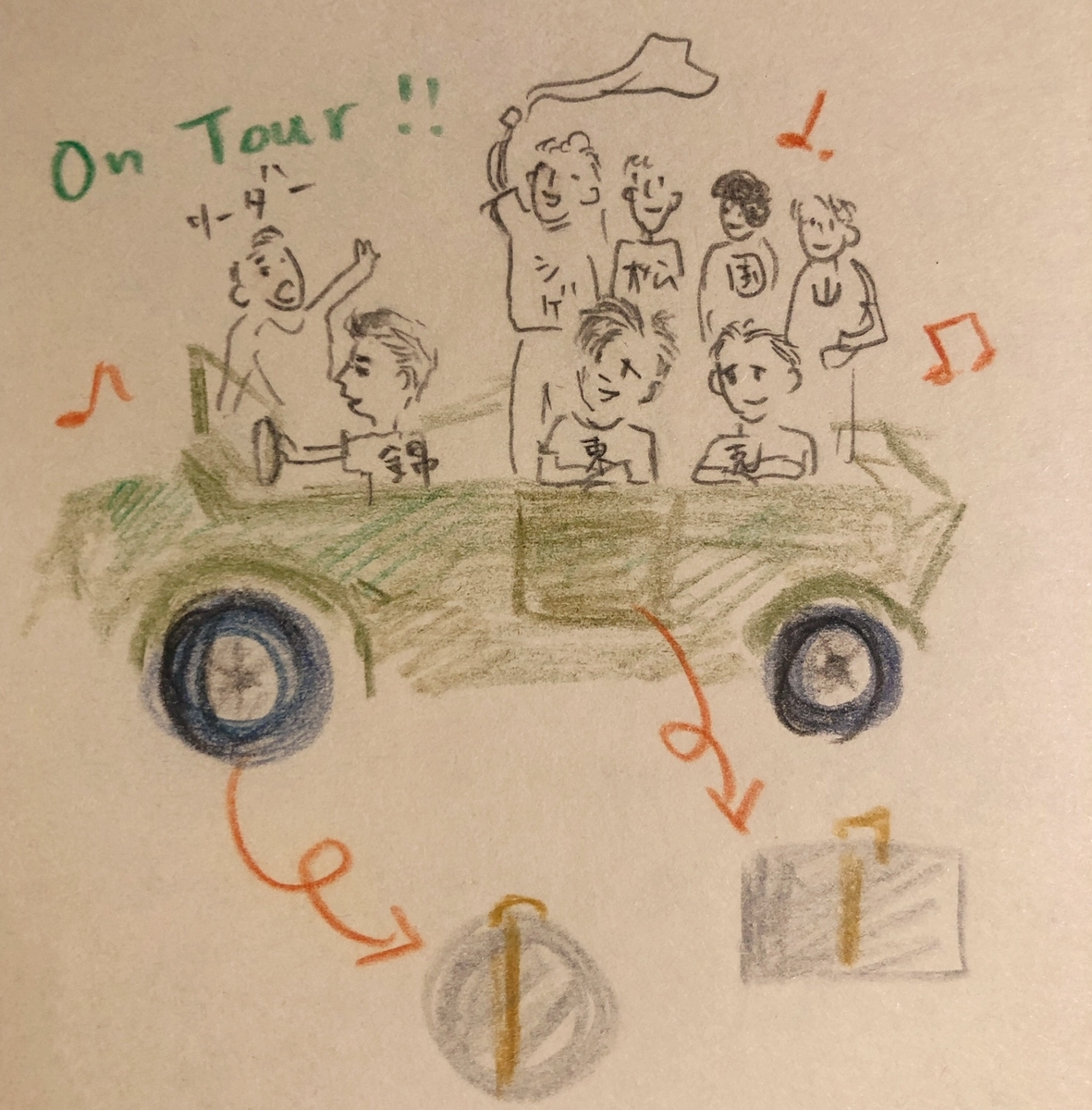

2) ゲームの中の世界「2050年のトキオ」。ローラースケートで滑る少年達との戦いに勝った錦織と東山は赤と青の〈鍵〉を入手し、赤と青のドア、それぞれに分かれて飛び込む。

3) 「パリの街角」へやってきた錦織。街角で踊って〈剣〉を入手。気になって追いかけてきた植草と合流。

4) 「1965年のNY」へやってきた東山。ダンスコンテストに出場することに。錦織と植草が加わり、優勝。〈自由の女神〉を手に入れる。

5) 「パリ」までアイテムの〈エッフェル塔〉を取りに戻ってから 「ジャングル」に着いた3人。扉の仕掛けに手持ちのアイテム〈エッフェル塔〉と〈自由の女神〉を用いて挑むと、巨大な球が転がってきて、錦織と東山はぺちゃんこになる。

【第二幕】

1) ぺちゃんこになった錦織と東山を救出すべく、植草は客席の力を借りて「ロード」し、前の状態に戻る。錦織と東山、復活。

2) 「2002年のザ・ベストテン」の収録現場へ着いた3人。ADの指示で「なつかしの〜」コーナーで歌い踊る少年隊。〈玉かんざし〉を獲得するも、植草が〈剣〉で井ノ原を刺してしまう。

3) 「時空の狭間」に落ちてきた少年隊。互いへの信頼と友情を確認。

4) 現実世界、過去のジャニーズ合宿所に戻る。

VHS/LD『PLAYZONE'97 RHYTHM II』(1997年10月22日)収録時間: 2時間20分

*1997年11月22日発売のプレゾンの廉価版ビデオシリーズに本作は含まれず。

DVD『少年隊 35th Anniversary PLAYZONE BOX 1986-2008』(2020年12月12日)収録時間:2時間20分

音楽作品『PLAYZONE '97 RHYTHM II』(1997年7月21日)

キャスト)

少年隊: 錦織一清

EVE:新里レオナ

新里クララ

新里リリカ

Johnny's Jr:秋山 純

国分 博

三浦 勉

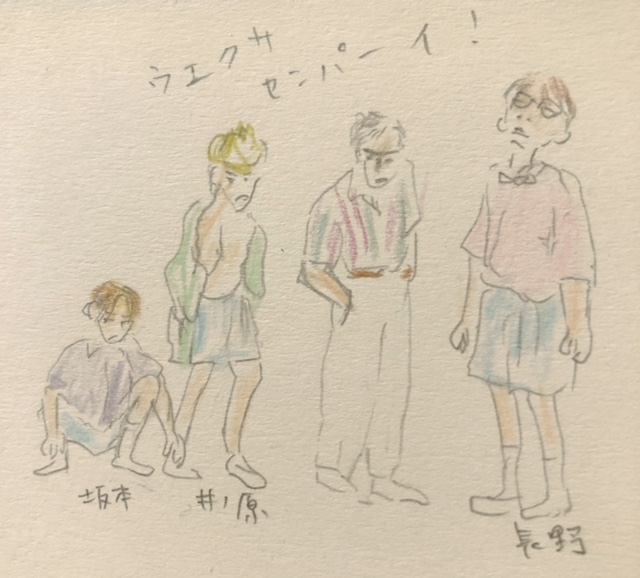

V6:坂本昌行

長野 博

井ノ原快彦

広崎うらん

春川さやか

鈴木智子

渡辺聡美

村瀬美紀

大石 愛

田中宗一

伊藤 秀

佐藤親教

長坂貴之

スタッフ)

監修:ジャニー喜多川

脚本:えんたま、高須晶子

演出:えんたま

振付:前田清美、SANCHE、HIDEBOH

TATE:渥美 博

美術:古川雅之

衣装:加納豊美、北川和子

照明:勝柴次郎

音響:今村太志、森本孝顕

舞台監督:小林清孝

企画:安倍 寧

__________

Playzone第12作『'97 RHYTHM II』!!

この続編的タイトル作、完全なめてましたごめんなさい。

『'96 RHYTHM』にもう1歩満足度が足りなかったので、その延長の世界を想像していたら、この『'97 RHYTHM II』、なんならここまでの12作中一番満足したかも?くらい良かったです。

とりあえず96年秋から97年夏までの少年隊の活動を見ておくと、新曲のリリースはなし。ただし今回はプレゾン前にサントラが出て、ここに新曲「誘われてEX」が収録。その少し前に前年『'96 RHYTHM』のライブ盤的なサントラが発売になり、こちらに「HOLD YOUR TIGHT」が収録。個々の活動はやはりニッキは舞台とラジオ、ヒガシはトレンディなドラマと舞台、かっちゃんはトレンディじゃないドラマとバラエティ、というのが定着しつつある感じ。

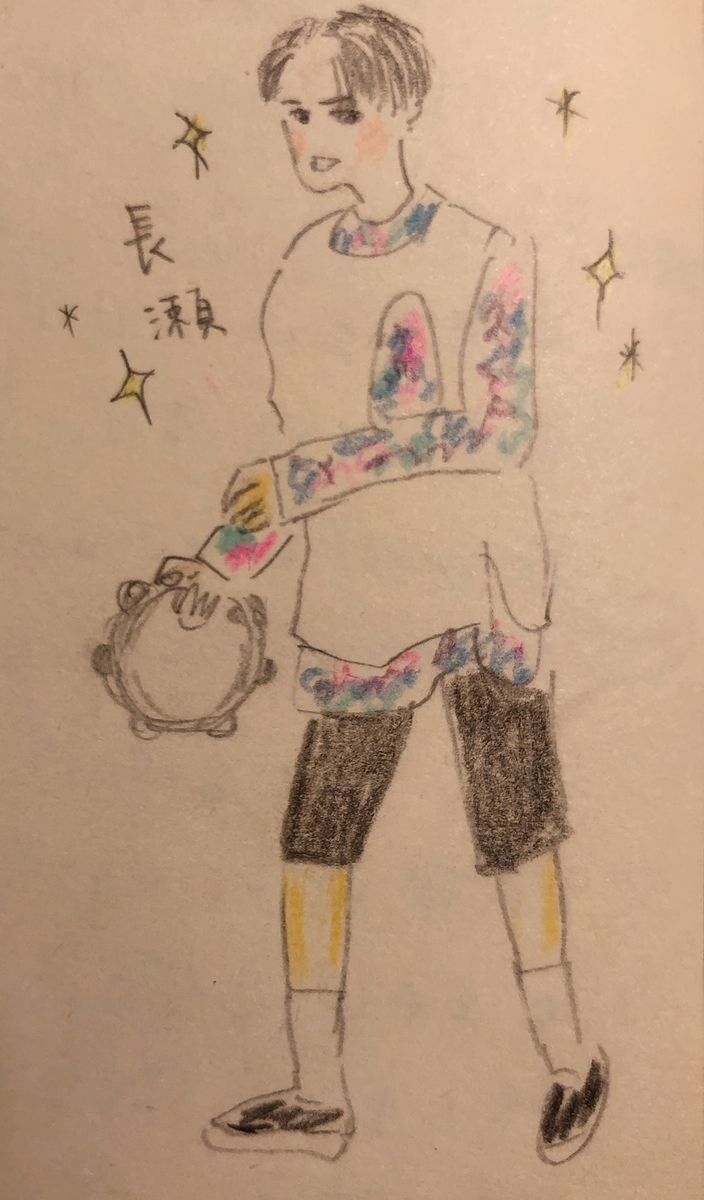

今回の『'97 RHYTHM II』は前回に引き続きEVEのお姉さんたち3人が出演。ジャニーズからはトニセン。ただし坂本氏が公演直前に脚を骨折してしまい、設定を色々と変更しないといけなくなった様子。ジャニーズJr.は秋山純が特に頑張っている。さらにこの収録時の公演は客席が豪華で、森光子・うつみ宮土理・岡本健一という並びと、近藤真彦・長瀬智也・岡田准一という並びも見える。

音楽監督が馬飼野康二なのも前年と同じ。脚本・演出は前年の高須晶子に加え、「えんたま」さんが加入。これ、最強では?高須さんは「夜ヒット」の、そしてえんたまさんは「ザ・ベストテン」の演出を手がけていたので、80年代で終わってしまった二大音楽番組のノウハウ、ここに集結…!!

前年はなかった「ストーリー」が、今回は非常に上手く設定されている。

順に見て行きます!!

97年の夏、突然の事故で亡くなったスターのお通夜。

『'96 RHYTHM』のために作られた「HOLD YOU TIGHT」がしめやかに英語で歌われる。「ゴスペルver.」という記載。

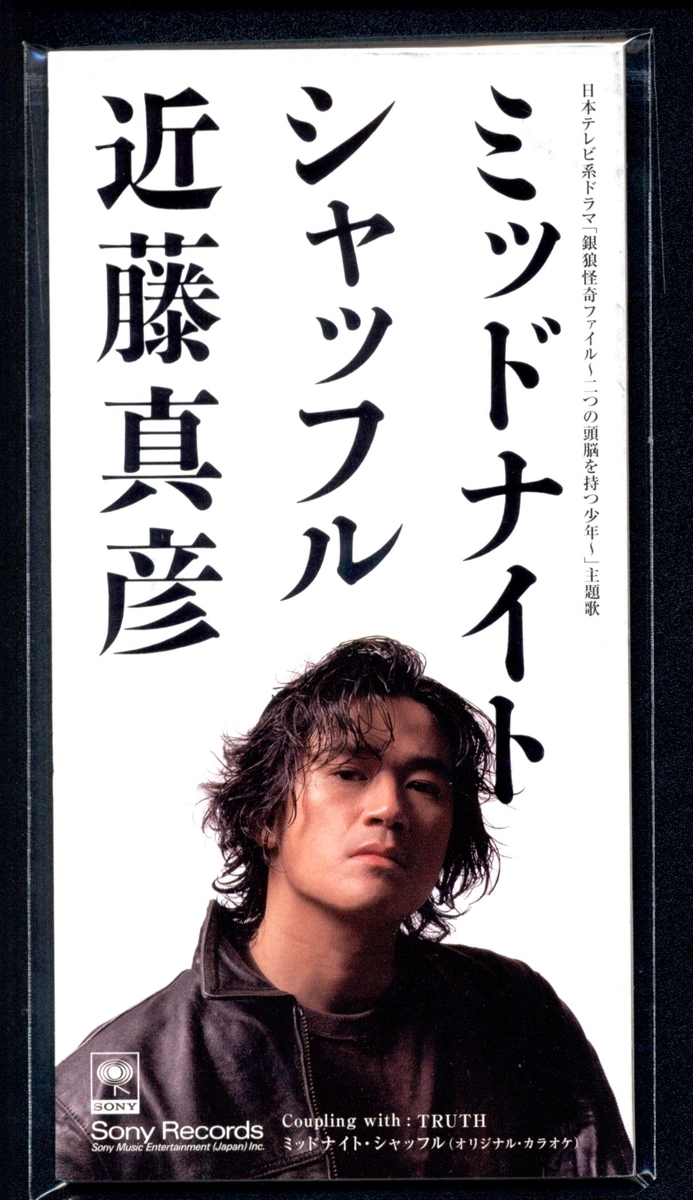

あらすじには「トップスター」と書かれているこの遺影人物が誰なのか、最初、私は分からなかったので、数人のジャニーズのタレントの顔写真を混ぜた合成写真かと思ってたのですが、内容から「マッチか!」と気づき、調べたら、なんのことはない、当時ヒットしていたマッチの「ミッドナイト・シャッフル」の時の写真だったんですね。

このマッチ、私の知ってるマッチと違う…

しかしマッチの葬式を少年隊とV6がやるって設定だけでもうだいぶ面白い!

マッチの葬式をすることになったいきさつ↓↓

明日の追悼コンサートのことをなかなか決めてくれない少年隊。

ちなみにここでヒガシが読んでる雑誌、うちにあるワー。

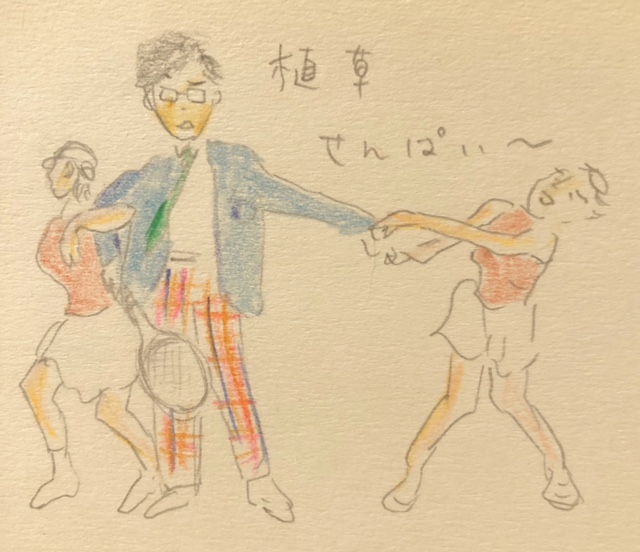

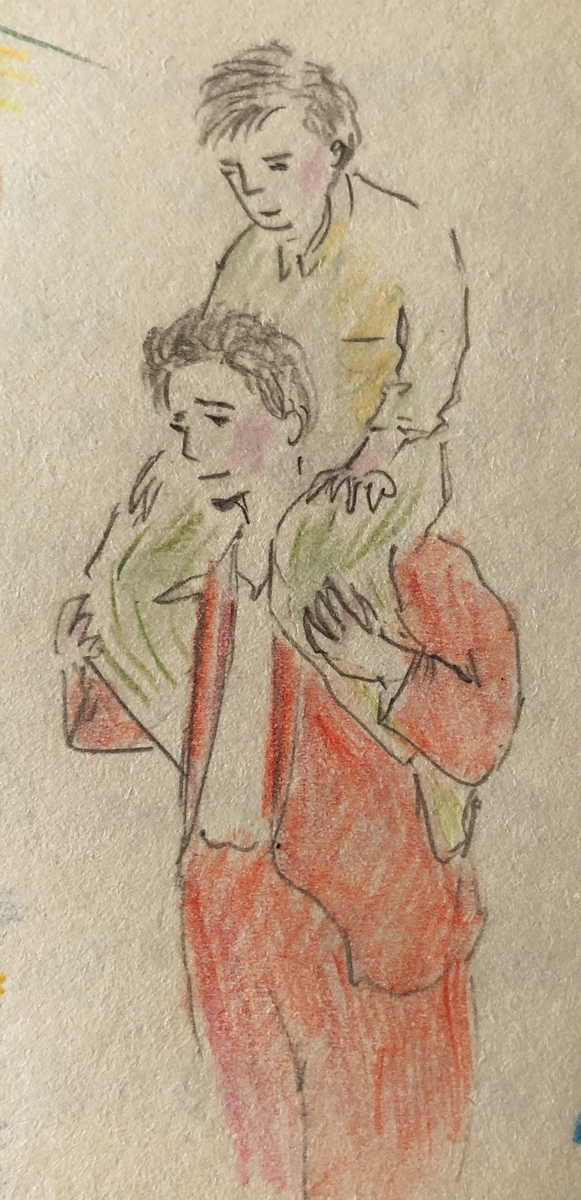

少年隊に不満をぶつけるトニセンの3人。ウエクサのことを悪く言ったナガノに殴りかかるニッキ。

ぎくしゃくしたまま、とりあえず故人の愛用品を見に祭壇へ行く少年隊。

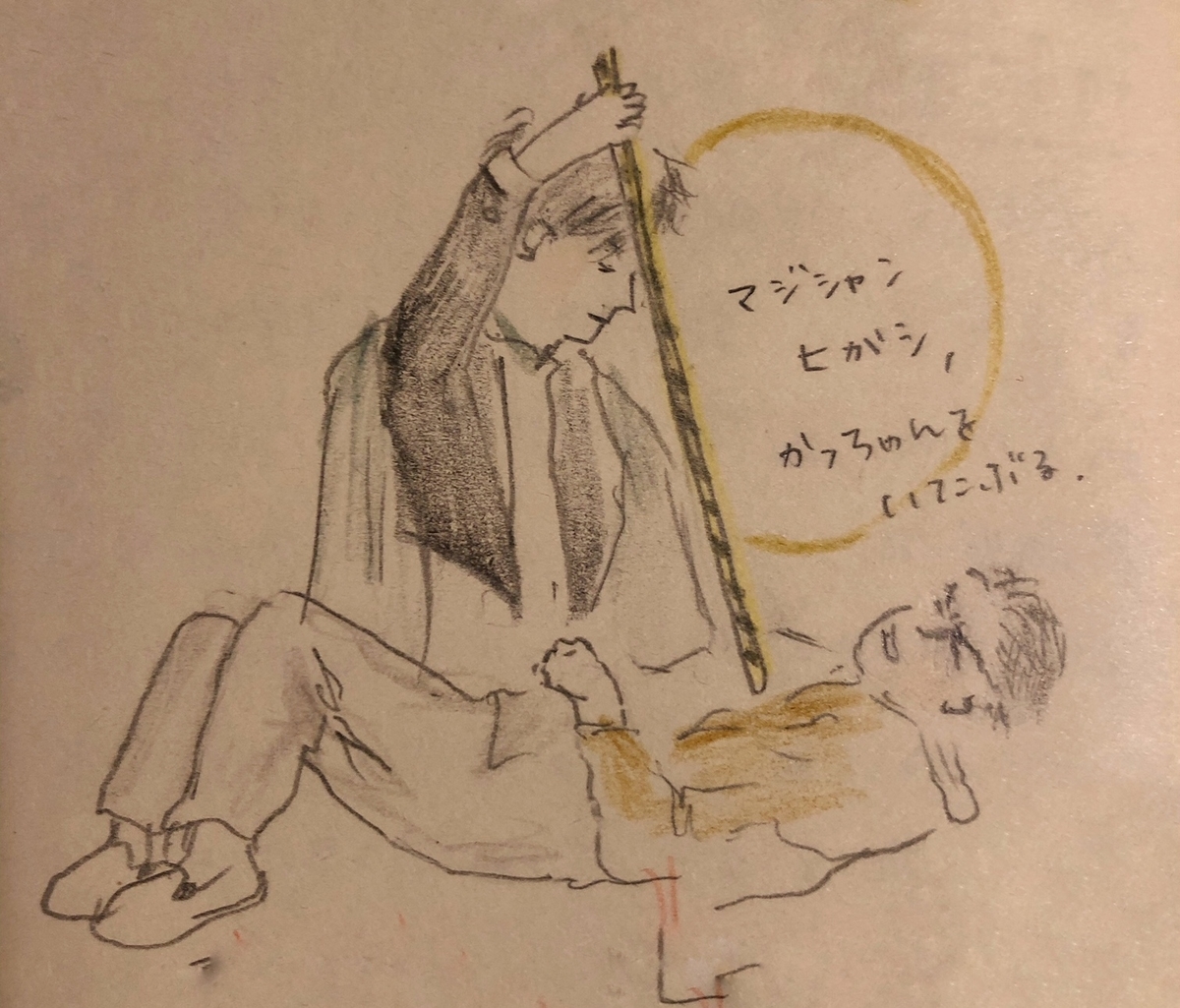

コンピューターを見つけたヒガシ。ウエクサはゲームソフト『MAGIC BOX VII』を見つける。ヒガシとニッキが「このゲームを作動させると、この世から葬られることがあります」と書かれているソフトをさっそくスタートさせてしまい…

消え方、かわいい!

ウエクサも二人を追いかけ、ゲームの中へ。

たどり着いたのは2050年のTOKIO。

ダンス禁止令が敷かれており、「ガラスの十代」と「STAR LIGHT」をバックにパトロール隊がローラースケートで滑っている。彼らとの闘いに勝った3人は【赤と青の鍵】を入手。ウエクサによると、これは「アイテム」を集めて、先へ進んでいく形式のゲームなのだそう。

目の前に現れた赤い扉と青い扉、ニッキとヒガシはそれぞれ別の扉を開けて、さっさと飛び込んでしまう。残されたウエクサは、ゲームに附属していた現実世界に戻れる【鏡】を取り出し、どうすべきか悩みながら、トシちゃんのカバー曲「ジュリエットへの手紙」を歌う。

赤い扉に飛び込んだニッキはパリに到着。緑のロングジャケットを着ている。アコーディオンを弾くストリートミュージシャン(秋山)に声をかけ、伴奏させて踊る姿は、「巴里のアメリカ人」ならぬ、「パリの日本人」。

ここでニッキが披露するのは服部良一メドレー。「東京ブギウギ」「三味線ブギ」「ヘイヘイブギ」の三曲。実は今回のPlayzone note、このシーンにひっかかって時間がかかったのですが、それはまた後半に。

ともかく華麗なニッキのダンスと群舞を堪能。

集まった小銭に紛れて【剣】が入っているのを見つけ、捨てようとするニッキを、突然現れた黄色いウエクサが引き留める。

給食当番のような恰好で。

一方、青い扉に飛び込んだヒガシは1965年のNYに。

ダンスコンテストの会場。アイアン・ダンサー(ダンスの鉄人)と呼ばれる二人(井ノ原、長野)と共にThe Temptationsの1966年のヒット曲「GET READY」を踊る。本編には登場しなかったけれど同じくThe Temptations、1964年のヒット曲「My Girl」がサントラには収録。この「My Girl」は、少年隊が夜ヒットで披露した「ビークルメドレー」でもヒガシが歌っていた。

ヒガシの回転。

このヒガシのダンスが認められ、コンテストに出場し、アイアン・ダンサーと競うことになったとき、タイミングよくニッキとウエクサが現れ、3人で出場することに。

アイアン・ダンサーはSMAPの1996年のヒット曲、「SHAKE」を披露。

対する少年隊はヒゲダンスをしながら登場し、Four Topsの1965年のヒット曲「I Can't Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)」を歌い踊る。しかしイマイチ受けない。そこでウエクサが「こういう場合はジャパニーズで行こう!」と、シブがき隊の「スシ食いねェ!」をワンフレーズ歌ってみるが、一層ウケない。

そこで再度ウエクサが「オリジナルで行こう!オリジナルで」と提案し、歌い出したのが「日本よいとこ摩訶不思議」。ヨッちゃんこと野村義男の作詞作曲で、少年隊レコードデビュー前の82年頃からTVやコンサートでは歌われていた曲。ヨッちゃんのバンドThe Good-bye」のアルバム『ALL YOU NEED IS…グッバイに夢中!』(1985年2月21日発売)に「摩訶WHO SEE議」という曲名で収録され、その後、「仮面舞踏会」(1985年12月12日発売)TYPE A(ニッキセンタージャケ)のB面収録時に「日本よいとこ摩訶不思議」というタイトルに。ジャニー喜多川作詞による英語ver.「東京シャッフルBOY」も存在し、ビデオ『LAらLAらLAら』(1986年7月7日発売)には収録されている。The Good-byeバージョンを聞くと、まったく和の要素はないファンキーな曲。少年隊ver.の「日本よいとこ摩訶不思議」は、「三味線ブギ」と一続きで披露されるファンキーなサウンドで、シングルに収録された時の編曲者は船山基紀になっているが、当時のTV出演時の編曲者名は新田一郎(スペクトラム)になっており、アレンジの原型を作ったと思われる。

この「少年隊」のステージがめちゃくちゃかっこいい!!珍しく衣装までかっこいい。とくにニッキのパンツが細くて丈が短いのもモッズぽくて最高。

とにかくこの「ジャパネスク」作戦が功を奏し、少年隊はダンス大会で優勝。トロフィーとして【自由の女神】を手に入れる。

そして再度パリに戻り、さっき忘れたいた【エッフェル塔】の置物をとって先へ進む。

(大阪公演は舞台が回らないので、この一度パリに戻る、というのはなかったらしい)

次のシーンは「ジャングル」。Eveの3人と少年隊で「ジャングルJungle」(1990年発売)を歌い踊る。ウエクサが隠し持っていた【鏡】のことがニッキとヒガシにバレ、気まずいながら、なんとか現実に戻る方法を考えていると、天から銀色の大きな星型のグローブ?が落ちてくる。それを両手にはめて動かすと音が鳴り、演奏できることが分かって、トライしてみる3人。しかし「バラバラ」。

ということで「君に薔薇薔薇…という感じ」へ。

すると美しい壺が現れる。これを同じ重さのアイテムで置き換えると次へ進めると理解した3人。候補は【自由の女神】か【エッフェル塔】。この収録時は客席に居た森光子の選択に従う。

壺を「自由の女神」で置き換えると怪しい地響きと共に巨大な石が転がってきてニッキとヒガシを押しつぶしてしまう。

〔第二幕〕

ペラペラになった二人。

運良く助かったウエクサは、ちゃんと前の場面で「セーブ」していたので、その地点までロードすれば良いと気づく。観客に呼びかけ、パンフレットに挟んであった鏡状の厚紙を取り出させ、「光」を集めると、無事二人は生き返り、無事に【壺】をゲット。

次のシーンは2002年のTV局。「ザ・ベストテン」の収録スタジオ。135歳になったと冗談を言う黒柳徹子が激しく喋りたてるなか、第一位の曲、「WAになっておどろう」(1997年発売)がトニセンとジャニーズJrらによって歌われる。

マッチの葬式で少年隊が消えた後、今や青山劇場の夏公演はV6の「Dance Zone」になったと自慢げなトニセン。ヒガチ、悔し泣き。

いたわる二人がまた可愛い…

負けじと「Unforgettable」と「チャールストンにはまだ早い」を披露するヒガシ。

そのダンスを観ていたAD(秋山)が話を進め、少年隊は「懐かしのスター」のコーナーに出演することになる。

ここでの少年隊のパフォーマンスは、さらに「懐かしの」フォーリーブスのヒット曲「ブルドッグ」と「踊り子」。デビュー前の持ち歌なので、堂々と披露し、【玉かんざし】をゲット!

しかしこの後、イノハラの物言いに腹を立てたウエクサが、アイテムの【剣】でイノハラを刺してしまう。イノハラは力を振り絞り、コンピューターを操作し、彼らを追放する。

時空の狭間に落ちてしまった3人。

自分達が勝ち取ってきたアイテムが、三種の神器をなぞらえていることに気づく。

ならば「剣」=「勇気」、「玉かんざし」=「友情」、「鏡」=「信頼」が揃えば現実に帰れるはず、と。しかし喧嘩ばかりの今の少年隊には、これらのアイテムが象徴するものが欠けている、と落ち込む3人。

反省した3人。それぞれが謝り、信頼する仲間であることを確認しあう。

少年隊が少年隊を演じてきたPlayzoneでは定番のようなシーンだけれど、今回は妙にグッときてしまった。なんだろう…上手くなったというか…。

心を通わせた3人は「HOLD YOU TIGHT」を歌い、現実に戻ることが出来た。

しかし戻った時点が、1979年のジャニーズ事務所の合宿所。もう一度「ジュニアからやり直し」という事態にショックを受けるも、先輩マッチから電話がかかってきて、「少年隊としてデビュー」することが告げられる。そしてマッチが用意したテープのメドレーを練習しておくように言われ、怒濤のジャニーズメドレー!!!

田原俊彦:「ハッとしてGood!」

近藤真彦:「ギンギラギンにさりげなく」「スニーカーぶる〜す」 「けじめなさい」

シブがき隊:「NAI・NAI16」

男闘呼組「TIME ZONE」

SMAP:「がんばりましょう」「$10」

KinKi Kids:「Kissからはじまるミステリ−」

TOKIO:「うわさのキッス」

V6:「MADE IN JAPAN」

少年隊:「仮面舞踏会」「ABC」「ダイヤモンド・アイズ」「デカメロン伝説」「バラードのように眠れ」「What's your name?」「君だけに」

最後にこのPlayzone97のための曲「誘われてEX」が歌われ、幕。

ああ、充実のPLAYZONE!!!

ニッキのギャグがビシバシ決まるのも、ヒガシのコミカルな間も、かっちゃんの安定感も、「少年隊」をしっかり見せてもらえるところも、私は大満足です。

先日かっちゃんのディナーショーを見に行き、予想以上に「少年隊」を見せてもらえたことに感激しましたが、いやあ、この97年のプレゾン、80年代にテレビの歌番組で見られたような「少年隊」を洗練・成熟した形で見せてもらえるという、めちゃくちゃ美味しい回だったんだなぁ…

というところで今回のPlayzone Noteは終わりです!!はい、ありがとうございました!

ここからは蛇足、という名の私的本題。

今回、あまりに私の関心事とも合致したので、少し調べて考察したのが以下です。

前回の『RHYTHM』同様、今回も基本はジャニーズのヒット曲パレードなのですが、パリのニッキが歌った「服部良一」と、その後のアメリカのダンスコンテストでの「日本趣味」、すなわち「ジャパネスク」とは、ジャニーズにとってなんだったのか。これを少し考えてみます。

まずは服部良一。

ジャニー喜多川は、服部良一には子供のようにかわいがってもらったと言っていたほど、交流が深かったようで、ジャニーズ事務所のメンバーが服部作品を歌う〈伝統〉は今も受け継がれており、服部良一の亡くなった年の紅白では、少年隊がメドレーを披露。良一の息子である服部克久もジャニーズとの関わりが深く、来月の追悼コンサートにはヒガシが出演予定。

そもそもはジャニーとメリーがロスに暮らしていた若い頃(ロスのジャニー)、日本からアメリカ公演にやって来た服部良一&笠置シヅ子と知り合ったことがきっかけのよう。→服部良一の孫、朋子さんの話。

またメリーは笠置シヅ子の居た大阪松竹(OSK)に所属して通訳などをしていた縁もあり、朝鮮戦争後、再来日した喜多川姉弟は、毎日、服部家にいりびたっていたそう。→服部克久追悼記事

というわけで、とりあえず年表をまとめました。

服部良一(克久)とジャニーズの歌謡史(19年)1887年 中山晋平、長野に生まれる(〜1952年)1904年 古賀政男、福岡に生まれる。(〜1978年)1905年 万城目正、北海道に生まれる。(~1968年)1907年 服部良一、大阪に生まれる。(〜1993年)1909年 古関裕而、福島に生まれる。(〜1989年)1914年 笠置シヅ子、香川に生まれる。(〜1985年)1923年 服部良一、「出雲屋少年音楽隊」に入隊。1931年 ジャニー 喜多川、ロサンジェルスに生まれる。(〜 2019年)1932年 「影を慕いて」(藤山一郎)が大ヒット。1937年 美空ひばり、横浜に生まれる。(〜1989年)1947年 5月3日日本国憲法が施行。ジャニー、メリーとアメリカへ戻る(1949年という説も)。ジャニー、ロサンジェルスのハイスクールから同市立大学へ。「東京ブギウギ」(笠置シヅ子)が話題に。翌年レコード発売。大ヒット。1951年 サンフランシスコ平和条約調印。日米安保条約締結。1952年 ジャニー、朝鮮戦争徴兵される。「リンゴ追分」(美空ひばり)大ヒット。1953年 ジャニー、軍事援助顧問団として来日。東京のアメリカ大使館に駐在。在日アメリカ軍施設「ワシントンハイツ」で少年達に野球を教え始める。1961年12月 日本でミュージカル映画『ウエスト・サイド物語』が公開。1962年 ジャニーズ事務所創業1985年~ 少年隊「東京ブギウギ」をカバー

1986年 少年隊、ジャニーズの「いつか何処かで」(作曲:服部克久)をカバー(『Back Stage Pass』)1987年 少年隊「LADY/ふたりだけのムーンライト(作・編曲:服部克久)」発売少年隊カバーアルバム『Magical 童謡 Tour(全編曲:服部克久)』発売少年隊ミニアルバム『PARTY(全編曲:服部克久)』発売1988年 少年隊「SILENT DANCER」B面「Kiss The Sun(作・編曲:服部克久)」発売1989年 少年隊「まいったネ今夜」B面「Sea and island(作・編曲:服部克久)」発売1993年 服部良一死去。少年隊、第44回NHK紅白歌合戦で「服部良一メドレー(東京ブギウギ/胸の振子/三味線ブギ」を披露。

【11】PLAYZONE '96 RHYTHM

Playzone '96「RHYTHM 」

上演) 上演期間は1996年7月21日 〜8月11日(青山劇場)、8月13日〜8月15日(フェスティバルホール)。計38公演。

〔第一幕〕

M1 Overture(作・編曲: 馬飼野康二)(EVE)

M2 音楽の精のテーマ(作詞:高須晶子、作・編曲: 馬飼野康二)(EVE)

- ~「ハイティーンブギ」(錦)、「お祭り忍者」(植)、「太陽のあいつ」(錦)、「ギンギラギンにさりげなく」(植)~

M3【メドレー1】

パラダイス銀河(作詞・作曲:飛鳥 涼、編曲:馬飼野康二、船山基紀)(original:光GENJI)

恋=DO!(作詞:小林和子、作曲:小田裕一郎、編曲:馬飼野康二、船山基紀)(original:田原俊彦)

MUSIC FOR THE PEOPLE(作詞:秋元康、作曲:G.S.A.J Project、編曲:馬飼野康二、船山基紀)(original: V6)(+トニセン)

パラダイス銀河(作詞・作曲:飛鳥 涼、編曲:馬飼野康二、船山基紀)(original:光GENJI)

組曲・デカメロン伝説(作詞:高須晶子、編曲:馬飼野康二、船山基紀)(EVE〜植草)

「燃えよドラゴン〜ストリート・ファイター」

情熱☆熱風☽せれなーで(作詞:伊達 歩、作曲:筒美京平、編曲:馬飼野康二)(秋山〜少年隊)

M4 星屑のスパンコール(編曲:馬飼野康二)(植草)

M5【メドレー2】

MACK THE KNIFE(作詩:Marc Blitzstein、作曲:Kurt Weil、編曲:内堀 勝、ピアノ:世良 譲)(original: Lotte Lenya)(EVE〜錦織)

じれったいね(inst.)(編曲:内堀 勝、ピアノ:世良 譲)*サントラ未収録

まいったネ 今夜(編曲:馬飼野康二、編曲:石田勝範、内堀 勝、ピアノ:世良 譲)

M6 $10(作詞:森 浩美、林田健司、作曲:林田健司、編曲:木村賢一)(original: SMAP)(トニセン)

M7 MADE IN JAPAN(作詞:平井森太郎、作曲:Pasquini-Batten、編曲:星野靖彦)(original:V6)(カミセン)

〔第二幕〕

M9【メドレー3】

ギンギラギンにさりげなく(作詞:伊達 歩、作曲:筒美京平、編曲:馬飼野康二)(original:近藤真彦)(トニセン、秋山)

What's your name?(編曲:馬飼野康二)(EVE)

ダイヤモンド・アイズ (編曲:馬飼野康二)(EVE)

M10 アンダルシアに憧れて(作詞・作曲:真島昌利、編曲:木村賢一)(original:真島昌利、近藤真彦)(東山)

地球はひとつ(作詞:高須晶子〈オリジナル作詞:北 公次〉、作曲:都倉俊一、編曲:馬飼野康二)(original:フォーリーブス)(トニセン)

太陽のあいつ(作詞:高須晶子〈オリジナル作詞:岩谷時子〉、作曲:いずみたく、編曲:馬飼野康二)(original:ジャニーズ)(植草+トニセン)

ブルージーンズ・メモリー(作詞:松本 隆、作曲:筒美京平、編曲:馬飼野康二)(original: 近藤真彦)(東山)

うわさのキッス(作詞:高須晶子〈オリジナル作詞:工藤哲雄〉、作曲: 都志見隆、編曲:馬飼野康二)(original: TOKIO)(植草、錦織)

NAI・NAI 16(作詞:森雪之丞、作曲:井上大輔、編曲:馬飼野康二)(original: シブがき隊)

ONLY YOU(作詞・作曲:Buck Ram、馬飼野康二)(original: The Platters)(東山)

LOVE YOU ONLY(作詞:工藤哲雄、作曲:都志見 隆、編曲:馬飼野康二)(original: TOKIO) (錦織、EVE)

よろしく哀愁(作詞:安井かずみ、作曲:筒美京平、編曲:馬飼野康二)(original: 郷ひろみ)(植草)

M11 【メドレー4】

男の子 女の子(作詩:岩谷時子、作曲:筒美京平、編曲:馬飼野康二、船山基紀(original: 郷ひろみ)(EVE、東山)

ハッとして!Good(作詞・作曲:宮下 智、編曲:船山基紀)(original: 田原俊彦)(植草)

M12 NEVER MY LOVE(作詞・作曲:Don&Dick Addrisi、編曲:馬飼野康二、ストリングアレンジ:飛澤宏元)(original: The Association/ジャニーズ)(EVE、錦織)

ふたり(inst.)

M13 PGF

音楽の精のテーマ

HOLD YOU TIGHT

Oh!!

M14 君だけに

M15 HOLD YOU TIGHT

M1〜15はサントラ収録曲順序。記載のない曲はサントラ未収録。

ストーリー)

【第一幕】

・CDショップ「RHYTHM」に音楽を求めて集まる人々と3人の店員(少年隊)。「音楽の妖精」たち(EVE)が蓄音機を回し出すと、音楽の旅が始まる。3人の店員が制服からステージ衣装に着替え華やかに歌い踊る。

・ジャニーズ高校のチアガールたちと一緒にテニス部の植草先輩らの優勝祝賀パーティー。

・カンフー(トニセン)のファイト。

・小学生男子3人が鞄持ちゲーム。

・植草+コーラス

・ジャジーな音楽の流れるバー。

・ストリート・バスケット

・ジャングルジム

【第二幕】

・ディスコ

・トニセンの朝の風景に現れた植草先輩、一緒にナンパへ

・ビーチのカフェバーでモテているマイケル(ヒガシ)に弟子入りを願う植草先輩

・ラジオで若者の風紀の乱れについての討論。

・ダンスクラブでのチークタイムに乗り込む風紀委員。

・階段ステージ

・CDショップ

VHS/LD『PLAYZONE'96 RHYTHM』(1996年10月2日/1997年11月22日に廉価版VHS再発)収録時間: 2時間25分

DVD『少年隊 35th Anniversary PLAYZONE BOX 1986-2008』(2020年12月12日)収録時間:2時間25分

音楽作品『PLAYZONE '96 RHYTHM』(1997年7月10日)

*これまでプレゾンのサントラは、ビデオと同時か、あるいは公演の前に発売されていたが、今回、初めて公演時の音源を収録した「ライブアルバム」のようなものになり、1年後に発売。その二週間後にはそれまでの形式に戻った「PLAYZONE'97 RHYTHM II」のサントラも発売されている。

キャスト)

少年隊: 錦織一清

EVE:新里レオナ

新里クララ

新里リリカ

Johnny's Jr:原 知宏

秋山 純

V6:坂本昌行

長野 博

井ノ原快彦

杉村理加

浜田紗知子

絵馬優子

北村優花

鳴海由子

大友美夏

山田哲也

長坂貴之

本山新之助

山内一哉

スタッフ)

監督:ジャニー喜多川

脚本:高須晶子

演出:山田和也

振付:前田清美、SANCHE

美術:金井勇一郎

衣装:加納豊美、北川和子

照明:勝柴次郎

音響:今村太志

舞台監督:染谷伸幸

プロダクションマネージャー:小林清孝

企画:安倍 寧

__________

まずは'95年「King & Joker」から'96年「RHYTHM」までの少年隊。ニッキは舞台『天井桟敷』で浅丘ルリ子ら大御所と共演。ヒガシはTVドラマ「シェフ」。12月はシングル「Oh!!/PFG」を発売し、年末から正月へかけ、デビュー10周年のコンサートツアー。

96年に入り、かっちゃんは新婚旅行、ニッキは舞台『スカーレット』、ヒガシは『雨に唄えば』、と少年隊はデビュー10周年を祝いつつ、ソロ活動も充実の1年。

プレゾンは10作目「King&Joker」がニッキ脚本・演出ということで気合い入りまくっていたせいか、これでファイナル?11年目はもうないのでは?と思っていた人もいたようですが、無事開幕。

今回はジャニーズではデビューしたてのV6と、後のMAの秋山純が登場。そして少年隊の数々のシングル曲でコーラスを務めていた、三人姉妹のコーラスグループ、EVEが狂言回し的に出演。彼女らは本当に80年代のあらゆる歌謡曲、ポップスのコーラスを手がけており、矢野利裕は「コーラス隊としてのEVEに焦点を当てることで、ジャンルの枠を越えた交流が見えてきそう」と述べている。確かに!しかしクレジットがされてないことが多くて、調べるのは至難の業。少年隊では少なくとも「バラードのように眠れ」「Stripe Blue」「ABC」「My Girl」「What's your name?」あたりはEve がコーラスをやってそう。調べていて飛び上がったのは、岡村靖幸の80年代も!「Young Oh! Oh!」「Check out Love」「Water Bed」「彼女はScience Teacher」「生徒会長」「イケナイコトカイ」「うちあわせ」「Super Girl」「Vegetable」のEveのコーラス!まさか「Stripe Blue」の"♪ Fu Fu Fu Fu Why don't you kiss me?"と、「Young oh! oh!」の"♪ I don't love you"とを同じ人たちが歌ってたとは…。

少々脱線。

本作、音楽監督としてアレンジを手がけるのは歌謡界にその名をとどろかせる馬飼野康二。少年隊ではJImmy Johnson名義で「What's your name?」を手がけてます。

さてPlayzone '96は初めての「レビュー形式」。ただしサントラ盤のブックレットに掲載されている企画の安倍氏の解説を見ると、彼は本作はレビューではなく「ブックレス・ミュージカル」である、と断言しています。

ゆるやかな枠組みだけがあるこういうミュージカルは、昔ならばレヴュウと呼ばれたかもしれない。でもブックレス・ミュージカルとレヴュウはまったく違う。レヴュウは、前後の脈絡なくさまざまな唄と踊りの場面をつなげただけだけれど、ブックレス・ミュージカルにはひとつのコンセプトがある。その作品をひとつにまとめるためのある考えがあるといってもいい。

ミュージカルに疎いまま少し検索すると、『CATS』などが「ブックレス・ミュージカル」に入るらしいのだけれど、タカラヅカの舞台の第二部が「レビュー」と呼ばれ、それぞれにテーマがあることを思うと、むしろ本作はレビューと呼んだほうがよいんじゃないの?と思ったりしたのだけれど…

"RHYTHM"のコンセプトは、いうまでもなくリズムである。今、世の中にはやっている音楽にはこんな多彩なリズムがあるんですよとばかり、このミュージカルはさまざまなリズムを並べて見せる。"RHYTHM"はまさにリズムの陳列会なのである。

ここで言われている「リズム」という語のニュアンスは、おそらくピンと来ないのでは?いま「リズム」という観点で音楽を選んで聞く人は多くないでしょう。しかし実は日本では「ニューリズム」が「新しい音楽」、もっと言うと「新しいダンス音楽」を示していた時代があったのです。輪島裕介著『踊る昭和歌謡 リズムからみる大衆音楽』によると、戦前の日本に西洋から「ダンス音楽」が入ってきた当初は、何でもかんでも「ジャズ」と呼ばれていたけれど(タンゴは例外的に別枠で「タンゴ」と呼ばれていた)、戦後は細分化。まず1955年〜56年には「マンボ・ブーム」が到来。

マンボ・ブームをきっかけに、50年代後半から60年代を通じて、特定の踊り方と結びついた音楽スタイルが「ニューリズム」としてほぼ毎年のように紹介され、60年代前半にはいくつかのリズムが一定の成功を収めている。(…)チャチャチャ、スクスク、パチャンガのようにラテンアメリカ系のものが多いが、カリプソやスカのような英語圏カリブ由来のもの、ツイストやサーフィンのようにアメリカの主流的若者音楽由来のもの、(…)ドドンパのように日本で発明されたものさえある。ボサノヴァのように、現在ではダンス・リズムとはみなされていないものもニューリズムとして紹介された。(…)当時において「ニューリズム」ないし「リズム」という用語は、外来の新しい音楽の潮流が輸入される際に、現在ならば「ジャンル」に相当するような基本的な認識の枠組みを提供していた、と考えることもできそうだ。

『踊る昭和歌謡 リズムからみる大衆音楽』輪島裕介(NHK出版新書、2015年、53-54頁)

つまり、いまなら「Hip Hop」だ「R&B」、と言われるような「音楽のスタイル、ジャンル」が、日本では60年代後半まで、「リズム」と呼ばれていたのだ。

毎年、洋盤と邦盤をまたいで、そしてレコード会社をまたいで、また映画やダンスホールなども巻き込んで、「今年はこれだ」という形で演出される「ニューリズムの時代」は1966〜1967年(昭和41〜42年)あたりで終わる。(…)そして次にやってくるのがGSの時代

(同上、214ー215頁)

この作品は、「CDショップ」にいろんな音楽を求めにくるところから始まる。音楽の精たちが、「オールディーズ ヘビーメタル ヒップホップ エスニック サーフィンミュージック ディスコサウンド 今日もみんなが探している 新しい歌を探している」と歌うので、さぞ色々な曲が歌われるのだろう、と期待して見ると、わりとすぐに「全部ジャニーズかい!」とツッコミ入れることになります。

これに関して、安倍氏の解説。

次から次へと出てくる曲は、少年隊のレパートリーだけとはかぎらない。ジャニーズ事務所に所属する他のタレントたちのヒット曲が、これでもか、これでもかと目白押しに並んでいる。

そういう意味ではこのミュージカルは、ジャニーズ事務所というプロダクションの歴史にもなっている。リズムとともにジャニーズ事務所のヒストリーが、このミュージカルのコンセプトかもしれない。

実はこの1996年はジャニーズ事務所発足35周年。本作では歴史的な新旧の流れはとっぱらって、ヒット曲が、おそらく敢えて平面的に、地図的に布置されている。

「リズム」は新しい方が良いというわけではない。

ジャニーズ事務所ヒストリー(1962〜1996年)1964年12月、ジャニーズが「若い涙」でレコードデビュー。1965年12月、ジャニーズが第16回NHK紅白歌合戦に初出場。 1966年8月28日、ジャニーズが本格的なダンスレッスンをするために渡米。 1967年1月5日に帰国するも、年内で解散。9月25日、郷ひろみ、「男の子女の子」でレコードデビュー1980年6月、田原俊彦、「哀愁でいと」で歌手デビュー1982年5月、シブがき隊、「NAI・NAI 16」でレコードデビュー。1985年、中村繁之のバックダンサーとして、「シゲダン」結成→「少年忍者」 1985年12月、少年隊、「仮面舞踏会」でレコードデビュー。1986年1月、『アイドル花組おとこ組』放送開始。1987年6月、光GENJI結成:内海 光司、大沢 樹生、諸星 和己、佐藤 寛之、 山本 淳一、赤坂 晃、佐藤 敦啓1987年8月、光GENJI、「STAR LIGHT」でレコードデビュー。(活動期間 :1987年~1995年)1988年4月、スケートボーイズ12名の中からSMAP結成:中居正広、木村拓哉、稲垣吾郎、森且行、草彅剛、香取慎吾( 1996年、森脱退。2016年SMAP解散。2017年、 稲垣、草彅、香取退所。2020年、中居退所。) 1990年8月、忍者「お祭り忍者」でCDデビュー。1991年9月、SMAP、『Can't Stop!! -LOVING-』でCDデビュー。1994年9月、TOKIO、「LOVE YOU ONLY」でCDデビュー1995年11月、V6、「MUSIC FOR THE PEOPLE」でCDデビュー

続いて、このPlayzone'96で歌い踊られた曲目を、それぞれの「リズム(ジャンル)」に注目しながら見て行きます(今回の記事、こういうのがメインです)。

パラダイス銀河:光GENJI (1988)(作詞・作曲:飛鳥涼 / 編曲:佐藤準)

「STAR LIGHT」「ガラスの十代」に続く3曲目の飛鳥涼にして、光GENJI最大のヒット曲。ASKA氏曰く「それまでは、ジャニーズの曲は作曲家や作詞家などの、いわゆる先生と呼ばれる商業作家と呼ばれる人たちが手掛けていた。そんなときに、光GENJIというローラースケートを履いてこれまでになかったグループをデビューさせるにおいて、いまの作家陣からニューミュージック系、ロック系に変えようという話になって(2020年3月「Mikiki」のインタビューより)」とのこと。

恋=DO!:田原俊彦(1981)(作詞:小林和子、作曲:小田裕一郎、編曲:大谷和夫)

「哀愁でいと」「ハッとして!Good」に続く3rdシングル。作曲者の小田裕一郎はサーカス「アメリカン・フィーリング」、松田聖子「裸足の季節」「青い珊瑚礁」などの大ヒットを手掛けており、編曲の大谷和夫は、バンド、SHŌGUNのメンバー。この曲は4つ打ち、BPM120、ストリングス&ホーンに16ビートのコンガまで入った、王道ディスコサウンドになっている。

MUSIC FOR THE PEOPLE:V6 (1995)(作詞:秋元康、作曲:Giancarlo Pasquini・Sandro Oliva・Alberto Contini・Jennifer Batten、編曲:木村貴志)

90年前後からのディスコブームを牽引した輸入レコード販売会社、エイベックスが作ったレーベル、avex traxからのV6、デビューシングル。フジテレビ系『バレーボールワールドカップ1995』イメージソング。作曲者のイタリア人、Giancarlo PasquiniはDave RodgersとしてTMNのリミックスアルバムや安室奈美恵『太陽のSEASON』などを手がけ、日本のユーロビート、Hi-NRG(ハイエナジー)を牽引。

情熱☆熱風☽せれなーで:近藤真彦(1982)(作詞:伊達 歩、作曲:筒美京平、編曲:大谷和夫)

がむしゃら青春路線から変更した、筒美京平によるゆったりディスコサウンド。編曲は「恋=Do!」と同じく大谷和夫。元ネタはCarl Douglasの1974年の大ヒット曲「Kung fu fighting(邦題:吼えろ! ドラゴン)」。本編でこの曲が歌われる前にカンフーの戦いシーンが挿入されているのは、間違いなく元ネタへの目配せ。またその後、関ジャニ∞には「関風ファイティング」という曲があり、こちらもがっつりチャイナ路線。

Die Moritat von Mackie Messer(オリジナル独語版): Lotte Lenya(作詩:Bertolt Brecht、作曲:Kurt Weil)

MACK THE KNIFE(英語版): Bobby Darin(作詩:Marc Blitzstein)

初代「ジャニーズ」が紅白歌合戦初出場時に歌った曲。ジャニーズの『ジャニーズとアメリカ旅行 〜 ジャニーズショウ実況録音』(1966年11月)にも収録。元はドイツの劇作家、ベルトルト・ブレヒトの音楽劇「三文オペラ」の劇中歌。作曲者のクルト・ヴァイルは1935年にアメリカへ移住し、ポピュラー音楽を活動の場に変え、ブロードウェイ・ミュージカルに大きな影響を与えた。この曲はジャズのスタンダードとなり、多くの歌手に歌い継がれている。

$10:SMAP(1993)(作詞:林田健司・森浩美、作曲・CHORUS&GUITAR:林田健司、編曲:CHOKKAKU)

フジテレビ系「夢がMORI MORI」テーマソング。林田健司の曲をカバー。90年代半ばのSMAP楽曲は、主に大流行していた「New Jack Swing」のテイスト。

www.youtube.com

MADE IN JAPAN: V6(1996)(作詞:平井森太郎、ラップ詞:motsu、作曲:Giancarlo Pasquini-Jennifer Batten、編曲:星野靖彦)

V6初のオリコンチャート1位。フジテレビ系『第27回春の高校バレー』イメージソング。「Music For The People」と同じ作曲者。こちらは坂本によるラップパートもあり。

ギンギラギンにさりげなく:近藤真彦(1981)(作詞:伊達 歩、作曲:筒美京平、編曲:馬飼野康二)

作詞の伊達歩は伊集院 静のペンネーム。「リズムパターンやホーンのリフなどはクインシー・ジョーンズ「愛のコリーダ」(1979)、イントロはロッド・スチュワート「アイム・セクシー」(1978)」とヲノサトルに推理されるディスコサウンド。

アンダルシアに憧れて:真島昌利(1989)(作詞・作曲・編曲:真島昌利)

アンダルシアに憧れて:近藤真彦(1989)(作詞・作曲:真島昌利、編曲: 白井良明)

THE BLUE HEARTSのギタリストであった真島昌利のソロシングルをマッチがカバー。以降、ヒガシをはじめ、ジャニーズでは定番曲に。マッチ版のアレンジはムーンライダーズの白井さん。歌詞はNYが舞台だけれど、スパニッシュ・ギターが用いられ、憧れの中に郷愁の雰囲気が漂う。

地球はひとつ:フォーリーブス(1971)(作詞:北 公次、作:編曲:都倉俊一)

少年隊は1986年発売の『BACK STAGE PASS』、『Duet』にてカバー。少年隊夢の「聞かせて少年隊」のコーナーで暴走したニッキが歌ったことも。フォーリーブスはGSブーム(67~69年)と同時にデビュー。つねにバンドサウンドを意識する必要があったが、ブームが去ったのちに出されたこの曲は軽快なソウルナンバーになっている。

太陽のあいつ:ジャニーズ (1967)(作詞:岩谷時子、作・編曲:いずみたく)

1967年4月27日〜7月20日に放送されたTBSテレビ連続ドラマ「太陽のあいつ」の主題歌。「太陽野郎」「でっかい太陽」「燃えろ!太陽」と、東宝制作の「太陽シリーズ」となった最初の作品(いずれも主題歌は岩谷時子&いずみたく)。いずみたくは60年代の永六輔・坂本九らとTVの60年代の音楽ショー番組を手掛けた人物。この曲は当時ブームのグループサウンズ(GS)を意識した「青春エレキ」サウンドで、彼らの最大のヒットとなった。1992年の第43回NHK紅白歌合戦で少年隊も歌っているが、長調に転調している。

ブルージーンズ・メモリー:近藤真彦(1981)(作詞:松本 隆、作曲:筒美京平、編曲:馬飼野康二)

マッチ3枚目のシングル。たのきん主演、同タイトルの映画主題歌。ロックン・ロールなアレンジは、本プレゾンの音楽監督、馬飼野氏によるもの。

うわさのキッス:TOKIO(1995)(作詞:工藤哲雄、作曲: 都志見隆、編曲:白井良明)

フジテレビ系アニメ『キテレツ大百科』エンディングテーマ。作曲者の都志見隆は田原俊彦「ごめんよ涙」も手掛けたヒットメーカー。またもアレンジはムーンライダーズの白井さん。敢えて少しレトロな90年代バンドサウンド。

NAI・NAI 16:シブがき隊(1982)(作詞:森雪之丞、作・編曲:井上大輔)

シブがき隊のデビューシングル。B面の「好きらしいです、オレ!」の作詞は糸井重里だが、タイトルはジャニーさんに相談されたニッキ考案とのこと。作・編曲の井上大輔(旧芸名は井上忠夫)は元ブルー・コメッツ。

ONLY YOU:The Platters(1955)(作詞・作曲:Buck Ram)

アメリカのコーラスグループの大ヒット。1973年に映画『アメリカン・グラフィティ』の挿入歌に起用され、「オールディーズ」といえばすぐに名が挙がる有名曲に。

LOVE YOU ONLY:TOKIO(1994)(作詞:工藤哲雄、作曲:都志見 隆、編曲:西脇辰弥)

TOKIOのデビュー曲。紅白歌合戦初出場の際もこの曲を演奏。上述の「うわさのキッス」も含め、初期のTOKIOシングルはだいたいこの作詞・作曲コンビ。

よろしく哀愁:郷ひろみ(1974)(作詞:安井かずみ、作曲:筒美京平、編曲:森岡賢一郎)

大人路線へ切り替えた郷ひろみ10枚目のシングルは、ジャニーズ所属歌手として初のオリコン1位にして、キャリア唯一のオリコン一位にして最大のヒット曲。吉田拓郎、桃井かおり、シンシア(南沙織)、TOKIOもカバー。作詞はZUZUこと安井かずみ、編曲者の森岡賢一郎は60~70年代の歌謡曲編曲を広く手掛けたヒットメーカーで息子はSOFT BALLETの故森岡賢。タイトルををはじめ、歌詞が注目されることが多いけれど、イタリアン・ツイスト(カトリーヌ・スパーク主演のイタリア映画「太陽の下の18歳」の挿入歌、「Twist No.9」など)な名曲。

男の子 女の子:郷ひろみ(1972)(作詩:岩谷時子、作・編曲:筒美京平)

フォーリーブスのバックダンサーをしていた郷ひろみのデビュー曲は、筒美京平。彼がGS作家時代にオックスに書いたスタックス系R&B歌謡の名曲「ダンシングセブンティーン」を進化させたような曲調。「Go! Go!」という掛け声での聞き手の参加が想定された曲作り、中性的なルックスを売りにした芸名とタイトルと歌詞もお見事。矢野利裕は、「GSの流れを汲むと行っても、当然のことながら、郷を〈ニューロック〉に分類することはできない。郷はむしろ、〈ニューロック〉勢が切り捨てた、GSの芸能的でアイドル的な部分こそを継承しているのだ。(…)郷は、その後ロックやフォークではなく、ソウルやディスコといった黒人音楽を志向することになる」(『ジャニーズと日本』矢野利裕、講談社現代新書、2016年、75−76頁)と、分析している。

ハッとして!Good:田原俊彦(1980)(作詞・作曲:宮下 智、編曲:船山基紀)

宮下智さんの腕が唸ってグレン・ミラー風のスウィングなこの曲は大ヒット。アレンジはビッグバンド・サウンドながら、矢嶋マキのロックンロールなピアノがポップにまとめている。

NEVER MY LOVE:The Association(1967)(作詞・作曲:Don&Dick Addrisi)

1966年、初代ジャニーズのために書かれ、レコーディングも行われたが発売されなかった。翌年アメリカのソフトロックバンド、The Associationがカバーし、全米最高2位を記録。BMI調べによる「20世紀にアメリカのテレビやラジオで最もオンエアされた100曲」のランキングでは、700万回以上のオンエアで「ふられた気持」に続いて2位にランクイン。ジャニーズ事務所でも逆輸入的に歌い継がれており、88年のPlayzone カプリッチョでもニッキが歌唱。

「全部ジャニーズかい!」といったんずっこけてから、歌われた曲を追っていくと、なるほど、ジャニーズを辿ることは、アメリカに敗戦した後の日本のポピュラー音楽文化を辿ることになる、ということを痛感するPlayzone'96 Rhythm。

ここまでの大変長い前置きがむしろ本編だったのですが、一応…

CDショップの店員は、音楽の神の僕として働いている…というような設定がパンフレットでは説明されており、音楽とは神からの賜物である、というキリスト教的イメージを持ち込むなら、このEVEの三姉妹はいわば、天使。Eveさんの歌声は、ほんと80年代、誰よりもレコーディングされ、皆が聞いてきたはず。こうしてメインキャストで出てくると、勝手に少しうれしくなる。

頭にCD付いてる。

テニス部の植草先輩、チアガールにモテモテ。

優等生かっちゃんは、映画『あいつとララバイ』を思い出す。

少年隊が小学生に変身するための時間稼ぎに、この後、なぜカンフーファイティングのシーンが挿入されているかという理由は、この後歌われる曲が「情熱☆熱風☽せれなーで」(元ネタがCarl Douglasの「Kung fu fighting」)だからだろう、というのは上述。

小学生にも悩みあり。男はつらいよ!

要領の悪いかっちゃん、優等生ヒガシ、江戸っ子ニッキ。ファンシーなオーバーオールをお揃いで。

ブロードウェイなニッキ。なぜかスーツが異様に地味。

ピアノ演奏としてクレジットされている世良讓は、夜ヒットの少年隊マンスリー、ジャズ特集の際に共演していたジャズピアニスト。わたしがブレヒト・ヴァイルのこの「Mack The Knfie」に持っている思い入れと、ジャニーズの歴史的文脈がかなり違うことが今回分かって面白かった。

第一幕の終わり、ジャングルジムが登場。

この衣装、過去のジャケット写真やステージ写真がビニールシートのフレームに入れてあって、背中にはそれぞれ「Oh!!/PGF」(植草)、「封印LOVE」(錦織)、「Excuse」(東山)と、リリースが近い曲のジャケ写がサンドウィッチマンの看板のように乗っかっていて、まあ、一言で言え変なのだけど、MOONの時にも書いたように、コンセプトが分かりやすい感じが、当時の『装苑』の装苑賞の頁に載ってそうで懐かしい。

と、写真フレーム部分に気を取られるけれど、冷静に眺めると、これはパステルカラーの長ランだ。

第二幕。

出た!ヒガシの「アンダルシア」!!「スパニッシュ・ミュージカル・バルセロナ物語」を1991年にやったヒガシだけど、マッチが歌う前のデモテープの段階を聞いて、気に入り、いつか歌いたいと心に秘めていたそう。

アンダルシアに関してはこちらの「ささ」さんのブログをご参照ください。

第二部の植草先輩は後輩に慕われるヘタレキャラ。

少年隊によるシブがき隊。

私はシブがき隊と少年隊、どちらもちゃんと観たことがなかったので、どちらが先輩後輩か(デビュー年)も知らず、昨年初めて両者をYoutubeで観て「全然違う!」と気づいた程度だったのですが、その時の知識からシブがき隊に関してはアップデートされていなかったので、ニッキが敢えてワンテンポ遅れて動くのも、かっちゃんのダミ声も、おそらくモノマネなのだろう、としか分からず、本家を確認して笑った!

脚をバタバタさせる振りとか、シブがき隊、出来てないし!!

ウクレレニッキ。

ゴージャスなショー感溢れる階段でのタップダンス。

これまでも何度か歌ってきた「NEVER MY LOVE」。

ニッキがまだ王子様やってくれてる…と感慨深く。

最後の衣装は目を疑うShonentaiのロゴ入り。

ノベルティ風呂敷で作ったみたい…

という感じで、『Rhythm』、本人らが遊んでいる部分と、がっつり魅せてくれる部分と両方あって、これはほんと劇場で見てたらものすごく楽しかっただろうな…と想像。

CDショップにCDを買いに行くという設定がもう懐かしいものになってしまっているけれど、こうして時代とジャンルを超えて、並列に音楽を聴く行為は、むしろ今のサブスク時代に似ているのかも、と思ったり。

さて、私はついに来月、初の生かっちゃんです!

楽しみ!!!!

【10】PLAYZONE '95 KING & JOKER

Playzone '95「KING & JOKER~映画界の夢と情熱 」

上演) 上演期間は1995年7月7日 〜7月30日(青山劇場)、8月9日〜8月13日(フェスティバルホール)。計40公演。通算400公演達成。

〔第一幕〕

Overture(作曲:ボブ佐久間、編曲: 南 安雄)

色褪せた思い出(BGM)(作曲:ボブ佐久間、編曲: 南 安雄)

シネマ・パラダイス(作詞:森 浩美、作・編曲:ボブ佐久間)

グロッキーとクッキー(BGM)(作曲:ボブ佐久間、編曲: 藤野浩一)

グロッキーとクッキー(作詞:森 浩美、作・編曲:ボブ佐久間)(錦織・東山)

見果てぬ夢を(結城バージョン)(作詞:森 浩美、作曲:ボブ佐久間、編曲: 藤野浩一)(植草)

EVER DREAM(作詞:森 浩美、作曲:林田健司、編曲:新川 博)(東山)→'90 MASK

All The World Is A Stage(作詞:森 浩美・小倉めぐみ、作曲:林田健司、編曲:新川 博)(東山)→'90 MASK

二代目のブルース(BGM)(作・編曲:ボブ佐久間)

見果てぬ夢を(チャンプバージョン)(作詞:森 浩美、作・編曲:ボブ佐久間)(錦織)

Witches Party(作曲 :石田勝範、編曲: 石田勝範・長谷川雅大)→'90 MASK

グロッキーとクッキー(作詞:森 浩美、作・編曲:ボブ佐久間)(植草・東山→錦織・東山)

KING & JOKER(作詞:森 浩美、作・編曲:ボブ佐久間)

〔第二幕〕

New Cinema Paradise(作詞:森 浩美、作曲:ボブ佐久間、編曲: 石田勝範)(忍者・井ノ原)

愛はもう始まって(作詞:森 浩美、作曲:ボブ佐久間、編曲: 南 安雄)(東山・リサ)

色あせた思い出 (作詞:森 浩美、作曲:ボブ佐久間、編曲: 南 安雄)(錦織)→'91 SHOCKの「あの日…」

Super Star(作詞: 森泉博行・小倉めぐみ、作曲: 長岡成貢、編曲:長谷川雅大)(植草)→'90 MASK

死への招待(BGM)(作・編曲: 石田勝範)

どーしようもない( 作詞:松井 五郎、 作曲:荒木 真樹彦、編曲:長谷川雅大)(original: 田原俊彦)(東山・リサ)→'89 Again

見果てぬ夢を(早乙女・結城・All Castバージョン)(作詞:森 浩美、作曲:ボブ佐久間、編曲:藤野浩一)(東山・植草、他)

カーテンコール(作詞:森 浩美、作曲:ボブ佐久間、編曲: 石田勝範)

〔第三幕~SHOW TIME~〕

ダイヤモンド・アイズ

What's Your Name?

レイニー・エクスプレス

まいったネ 今夜

君だけに

ストーリー)

VHS/LD『PLAYZONE'95 KING & JOKER』(1995年10月4日/1997年11月22日に廉価版VHS再発)収録時間: 2時間28分

DVD『少年隊 35th Anniversary PLAYZONE BOX 1986-2008』(2020年12月12日)収録時間:2時間28分

キャスト)

少年隊: 錦織一清

正木慎也

柳沢 超

長野 博

井ノ原快彦

松山康志郎

新藤明夫

京本真由子

長田マキ

内山奈緒美

井上仁司

斉木としや

中本雅敏

佐々木信彦

本山新之助

高木伸一郎

広崎うらん

駒形世伊子

後藤未雪

花井利佳子

石黒恵美

北林優香

渡辺聡美

スタッフ)

原案:少年隊

脚本・演出:錦織一清

監修:ジャニー喜多川

音楽監督:ボブ佐久間

作詞:森 浩美

美術:伊藤保恵

照明:勝柴次郎

振付:前田清美、藤井真梨子、阿部雄三

衣装:宮本宜子

音響:今村太志

演出補・舞台監督:菅原秀夫

企画:安倍 寧

協力:こどもの城 青山劇場、フェスティバルホール

____________________________________________

ついに10作目、『KING & JOKER』!!

最も楽しみにしていた作品ながら、これまでの本人役もの以上に「本人」の運命を彷彿とさせる内容に、少々打ちのめされ、かつ、思い入れの多い方が多そうなので、どう書いていいやら、と、だいぶ時間がかかってしまいました。

1995年。

少年隊デビュー10周年、Playzoneも10周年。まだ少年隊を知って10ヶ月ですが、順にプレゾンを見てきたので、私なりに感無量です。

苦労がにじんでいた前年の『Moon』から1年、それぞれに活躍しながら、かっちゃんには長男、裕太君が生まれ、10周年ということで3人でファンとNYに行っちゃたりしてたようです(Playzone中の映像はその時撮影されたもの)。なにそれもうなんなんだよ羨ましすぎる。

そして迎えた10thの Playzoneは、満を持しての「脚本・演出:錦織一清」。

ゲスト俳優には、内海賢三と小野武彦。

内海さんといえばDr.スランプアラレちゃんの則巻千兵衛など、声優さんとしてあまりに耳なじみがあるので、彼がしゃべるたびに、誰だっけ…?と脳が記憶を検索し始める現象…

本作、サントラも出して欲しかったところですが、ジャニーさんからは10thということで過去作を取り入れるように指示があったようで、過去曲がたくさん使われていて新しいサントラにしにくかったのか、出てません…。もったいない!!メイン曲の「見果てぬ夢」は35th 限定版ベストには収録されたけれど。ボブ佐久間×少年隊ってアルバム出してほしい。

『KING & JOKER』。

まずはこれまでで最も「ミュージカル」だ!!!!という印象でした。

そしてヒガシがとても良かった。

これまでのプレゾンのヒガシの中で一番良かった。

つまり「ニッキが演出したヒガシ」がとても良かった。

ソロだけでなく、ニッキとヒガシのペアダンスが楽しめるのが最高。

早乙女と結城が懐かしがって「グロッキーとクッキー」を踊っているうちに、ぼんやりとチャンプが背後で踊りだし、だんだんチャンプと早乙女のペアダンスになっていく演出、最高。

ショータイムでのかっちゃんがやたら嬉しそうで楽しそうなのも最高。

『KING & JOKER』の舞台は「映画界」。

「映画」には誕生日があり、それはリュミエール兄弟が初めてフランスで観客を集めて有料で映画(46秒間の)『工場の出口』を公開した1895年12月28日とされている。

そう、このPlayzone 10周年の1995年は、ちょうど映画誕生100周年の年だったのでした。映画界を舞台にしたのはおそらくこれが一番大きな理由でしょう。本作はハリウッドというネオンがあったり、映像がNYロケだったりするものの、「早乙女」や「結城」というように役名は日本人名だったり、「いつ・どこ」が舞台なのか、明確には設定されていない。

始まりは映像から。

NYのビルの屋上で「ラストシーン」を撮っている。カメラは1台。カメラテストの声がかかる様子から、本番の撮影も同じカメラ。チャンプが映画の枠を飛び出してしまうまでワンカット。一つの目が見つめ続けた映像。

劇中、何度も繰り返されるラストシーンのセリフ。

人は生まれた時から、

握られている小さな手のひらに無数の夢を持ち旅をしている。

光輝く夢、名もなく消える夢。

そして、いつかはこの手の中から、全てこぼれ落ちていく。

たとえ、それが運命だとしても見果てぬ夢を求めて、

私は歩き続ける。

『KING & JOKER』は、このセリフがエディ、チャンプそして早乙女に引き継がれていった、という流れが大枠のストーリーとなっている。

映像で提示された時点から少し戻ったところからステージの幕が開がる。

映画界の勝者として君臨しているスター、「チャンプ・オブ・シネマ」の登場。大きく開いた脚でしっかと立ち、上方を向いたニッキ。その目はここではないどこか遠くを見つめているかのよう。

映画製作を題材にした作品においては、何らかの劇中劇ならぬ「劇中映画」が作られるもので、この『KING & JOKER』の中では『グロッキーとクロッキーのヒーローはお人好し』という映画が撮影中。この映画の完成形を我々は見ることはできない(それを全部見せたのが『カメラを止めるな!』)。

確かに「未完の映画」ほど面白いものはないのだけれど(我々の豊かな想像力がいくらでも補うので)、この「劇中映画」の詳細や、他方、チャンプが目指していた理想の映画像もよくわからない。Playzone自体の観客にとって楽しめる「撮影シーン」がステージで提供できたら、どんな劇中映画にしても良かったのだろう。ただ、おそらくは「チャップリン」という人名を出したいがために、劇中映画はスラップスティック・コメディ(ドタバタ喜劇)のミュージカルとして登場する。

傘を使って踊り歌うニ人組み、「グロッキーとクッキー」。

軽やかなニッキは、さすがスラップスティックな動きもとても上手い!

『KING & JOKER』になぜチャップリンの名前が出てくるかを、蛇足ながら少し説明すると、チャップリンやキートン、ローレル&ハーディーといった1910年代からハリウッドの映画界の無声映画で活躍していた喜劇俳優たちは、もともとはボードヴィルの出身で、そもそも言葉を使わなくてもドタバタの身振りだけで客を沸かせる芸を持っていた芸人たち。1929年頃から音が付いた「トーキー映画」が主流になり、映画界の体制が大きく変わった後も、チャップリンは自分の映画会社を固持。監督・脚本・制作・音楽・主演のすべてをこなし、ただ笑わせるだけでなく、社会批判とヒューマニティにこだわった作品を作ったことで評価されている。本作で「チャップリンはただのコメディアンではなく芸術家だった」というセリフがあるように、チャップリンは確かに「ただのコメディアン」とは一線を画していた。チャンプというキャラクターが、俳優でありながら、映画の作り手としての理想を持っているということを示すには、日本の時代劇スターなど、他のジャンルでは分かりやすい例がなかったため、アメリカのコメディ映画を下敷きにした「グロッキーとクッキー」が生み出されたのでは?と推測。

とはいえ、私は完全バスター・キートン派なので、個人的にはこの頃のニッキは、チャップリンにならないといけないと思い込んでいたキートンなんじゃないかな、と思っているのですが、ともかくキートンというのはとにかく身体能力の長けた人で、いつも困ったような顔をした美男。その監督・主演作に教訓的テーマはなく、映画技術の探求にこだわった「面白い」作品を目指しました。チャップリンのように上手く名声を維持できていない時期もあったものの、再評価後は、チャップリンと双璧をなす偉業者と見なされております。→キートンが気になったのでちょっと見てみる。

そんな映画100周年の歴史を背負って、『KING & JOKER』に登場した「グロッキーとクッキー」は、チャンプ(ニッキ)と早乙女(ヒガシ)のどっちがグロッキーでどっちがクッキーか、演じる本人も区別できていない、というギャグを挟んで、客席に笑いを起こす。 可愛いクッキーという名に対し、「グラグラとふらつく」という意味のある名前グロッキー(日本だとむしろ「グロテスク」という語が連想されてそう)だが、演じる二人にとっては、自分がどちらでも構わない、入れ替え可能な役だった。

ところで、チャンプと結城の間では、何かを決める時、トランプカードで勝負する習慣があった。ある日、楽屋でチャンプは「ジョーカー」をひく。映画界のキングだったチャンプはいつのまにか、「ジョーカー」になっていることが明示されるシーン。

「グロッキーとクッキー」、「キングとジョーカー」。

これらは「役」であり「仮面」。演者は入れ替え可能である。

何にでもなれ、未知数の可能性を持ったジョーカーの地位に居たのは、そもそもは早乙女だったのが、時代が変わり、早乙女が「キング」、そしてチャンプが「ジョーカー」になったという力関係の変化が物語の柱である。ならばタイトルの「キング」と「ジョーカー」を結んでいる「&」は、脚本家・結城だろう。

少年隊でニッキとヒガシを繋ぎ続ける、かっちゃん。

間を取り持つかっちゃんだが、彼自身の見せ場は、後半の墓堀りと、過去曲「Super Star」のタップダンス。ダンス後、なんで金属のついた靴を履いているんだ?と自問自答するシーンがあり、ここが可愛くて声出して笑ってしまった。

アリスのようなトランプの群舞がゴージャスな最大のダンスシーンでは、ニッキとヒガシがいわゆる「シンメ」で踊り歌うのに対し、かっちゃんがコーラスで二人を繋ぎ、支えている。

しかしやはり本作はヒガシの魅力にスポットライトが当たったように感じる。 ニッキがスポットライトを当てたヒガシ。

「キング」のダンス。

チャンプの没落と早乙女の興隆というのは、少年隊の世間的扱いにおいてだんだんニッキよりヒガシがメインとされていったことを思い出されてしまうし、今年になるまで長く不遇の時を過ごしてきた少年隊ファンには、心に刺さる物語だったのでは、と想像する。しかし、善良な小市民を演じ続けてきたというチャンプに対し、マフィアの二代目という特別なキャラクターを演じる早乙女。王道のブロードウェイミュージカルのような華麗な踊りを見せるチャンプに対し、野心的な踊りを見せる早乙女。

チャンプと早乙女、ニッキとヒガシ。

もともと全く異なる駒である二人は、その戦い方も全く違ったはずだ。

この繰り返される「ワインついでくれ」のギャグはなんなんだろう…

さて、結城の伝記では、チャンプは「夢の旅人」として語られている。本「夢と情熱」に勝るものはないとして、「見果てぬ夢」を求めて歩き続けたことを讃えられるチャンプ。しかし彼の「夢」とはいったい何だったのか。

「夢」などという言葉を敢えて問い直す野暮は承知で、再度、「ラストシーン」のセリフを見てみる。

人は生まれた時から、

握られている小さな手のひらに無数の夢を持ち旅をしている。

光輝く夢、名もなく消える夢。

そして、いつかはこの手の中から、全てこぼれ落ちていく。

たとえ、それが運命だとしても見果てぬ夢を求めて、

私は歩き続ける。

一般論として「人は」と始まるこのセリフは、「私は」という主語に変わって終わる。誰もが持っている夢を、自分は「全て」失う運命にあることに気付きながら、それでも歩き続ける、と宣言した直後に生の歩みを止めたチャンプ…。

そもそも「夢」とは、睡眠時に人が見る映像のこと。映画はこの「夢」と深い関係を持っている。自分が能動的にイメージしていない映像を、受動的に見るという行為は、夢も映画も同じである。ただし睡眠時の夢は、夢という自覚がないまま、一人でそれを見ているのに対し、映画は非現実の「夢」であることを意識した複数の観客によって見られるものである。チャンプは「俺にしか作れない映画」を作りたいと語っていた。その映画がどんなものなのか、具体的には全く示されない。しかしそれは「その辺のやつらには奪ってもらいたくなかった」という「誰にも負けない一流の夢」なのだと言う。

なぜチャンプにとって、夢=映画なのか。

チャンプは「過去はすでに死んだもの」、「未来は頭の中の作り物にすぎない」と語っていた。つまり、肝心なのは「現在」なのだ。その現在地点において「現実」ではない、今、ここにはないもの、それが「夢」である。そして映画とは、個人の「夢」を協働で創造して目に見える形にし、現時点・現地点において、皆で共有することができる装置である。

もしこの『KING & JOKER』が映画だったなら、私は「観客」の不在を脚本の欠点として指摘すると思う。せっかく作られた映画が、観客にウケているシーンがないのは、閉じた世界で起こった、我々とは関係ない話に思えてしまいそうなので。しかしこれは”Playzone”だ。劇場にいる観客たちの存在が大前提として作られたミュージカル。劇中で「映画」と呼ばれている「夢」は、この劇場で生で観客が体験する「Playzone」という舞台そのものでもあるだろう。

脚本家ニッキは、きっととても悩んだだろうけれど、チャンプの自死について、「なぜ死を選んだのか?」というような内面にはあまり踏み込まずに、その「事件」を受けた周りの変化を描いたのは正解だったと思う。確かにチャンプの落ち着き過ぎの自死直前の様子や、自伝の結末を面白くしてやるというほのめかしは、気持ちよくなかったけれど、悩む早乙女を結城の言葉が導き、早乙女があのラストのセリフを述べるときには、彼なら本当に「見果てぬ夢を求めて」「歩き続け」てくれるだろう、ということが感じられる空気が劇場に満ちているのが感じられた。早乙女自身の心の変化を述べるセリフはなかったけれど、この大団円の空気に持って行った舞台の力が素晴らしい。

「♪夢を創ろう!大きな夢を」、「素敵な夢をみさせてあげよう」(「シネマパラダイス」より)という歌で始まった本作は、「Beautiful dreamer, Let's play with us 終わりはこない」(「見果てぬ夢」より)という歌で終わる。この歌詞は、少年隊の「夢」を現存させる「Playzone」を表しているだろう。

さて『KING & JOKER』、最初はハリウッドの映画スタジオをイメージしながら見ていたけれど、DVDを4回ほど観たところでやっと気づきました。これ、京都東映撮影所をイメージした方がいいのでは?ニッキが念頭に置いていたのは、シンプルに『蒲田行進曲』じゃない?と。

1982年公開の映画『蒲田行進曲』のことが好き過ぎて、何度も何度も見たせいでセリフまで覚えていたというニッキ。彼の「映画についての作品(映画)」のイメージで一番の核にあったのは間違いなく『蒲田行進曲』だったでしょう。ヤスの「コレがコレなもんで」というセリフとジェスチャーはしっかり『KING & JOKER』にも登場していたし、大部屋俳優・スタントマンの不遇エピソードも挟まれていた。チャンプというキャラクター作りに関しても、やはりどこか「銀ちゃん」が念頭にあったのでは。この4年後にニッキが実際に銀ちゃんを舞台で演じたというのは、この『KING & JOKER』を踏まえると、さらに感慨深くなりました。

とにかくニッキとヒガシ、また一緒に踊ってほしい!

かっちゃんと我々、泣いて喜ぶから。!!!

6月になって規約が変わったらしく、Youtubeから、J事務所からソフトとして出た作品がごっそりなくなってしまいました。

J事務所、再販・配信するか、ほんとに考えて!!閉じ込めないで~~

【09】PLAYZONE '94 MOON

Playzone '94「MOON」

上演) 上演期間は1994年7月5日 〜7月31日(青山劇場)、8月4日〜8月12日(フェスティバルホール)。計45公演。通算観客動員数50万人突破。

〔第一幕〕

Overture(星が運んだ物語/MOON -MAIN THEME- / 星が運んだ物語)

M4 CRESCENT -三日月-(作詞:井沢 満、作曲:清岡千穂、編曲:久米大作)(東山)

SO MANY MOON(作詞:MOON COMPANY/塩月美和、作曲:ボブ佐久間)

TWO MOON(作詞:MOON COMPANY/塩月美和、作曲:ボブ佐久間)(大村、森山)

M2 Zig-Zag(作詞:井沢 満、作曲:清岡千穂)(錦織)

M5 X1 バツイチ(作詞:井沢 満、作曲:浅田 直、編曲:藤原いくろう)(植草)

M7 透きとおる(作詞:井沢 満、作曲:清岡千穂、編曲:倉田信雄)(大村)

M3 星が運んだ物語(作詞:井沢 満、作曲:清岡千穂、編曲:若草 恵)(東山、森山)

ある少女の終曲 (Inst) (作曲:ボブ佐久間)

M1 MOON -MAIN THEME-(作詞:井沢 満、作曲:清岡千穂、編曲:若草 恵)(森山、錦織、植草)

M6 Lunatic -恋- (作詞:森 浩美、作・編曲:長岡成貢)(森山)

二番街の仲間 (Inst)(作曲:ボブ佐久間)

〔第二幕〕

夜の虹 MOONBBOW(作詞:MOON COMPANY/平出よしかつ、作曲:ボブ佐久間)(東山)

Zig-Zag II(作詞:井沢 満/塩月美和、作曲:清岡千穂/ボブ佐久間)(錦織)

僕のMoon Child(作詞:MOON COMPANY/平出よしかつ、作曲:ボブ佐久間)(植草)

SO MANY MOON (Inst) (作曲:ボブ佐久間)

満月(作詞:MOON COMPANY/塩月美和、作曲:ボブ佐久間)(森山)

CRESCENT II(作詞:井沢 満、作曲:清岡千穂)(東山、森山、大村)

夜の虹II(作詞:MOON COMPANY/平出よしかつ、作曲:ボブ佐久間)(錦織、植草)

Cool(作詞・作曲:林田健司)(東山)

M8 Kirara キララ(作詞:井沢 満、作曲:清岡千穂)

星が運んだ物語(作詞:井沢 満、作曲:清岡千穂)(東山、森山)

夜の虹 III(作詞:MOON COMPANY/平出よしかつ、作曲:ボブ佐久間)(東山)

夜の虹 IV(作詞:MOON COMPANY/平出よしかつ、作曲:ボブ佐久間)

MOON -MAINT THEME-(作詞:井沢 満、作曲:清岡千穂)

〔カーテンコール〕

Baby Baby Baby (作詞:久和カノン、作曲:安田信二)

We'll Be Together (作詞: ジャニー喜多川/小倉めぐみ、作曲: Joey Carbone)

ミュージカル編曲:南 安雄/石田勝範/長谷川雅大/小野寺忠和/栗田信生/藤野浩一/ボブ佐久間

M1〜8はサントラ収録曲順序。記載のない曲はサントラ未収録。

ストーリー)

伊吹はカンパニーから去っていく。

息の合った二人の歌声に、孝も陸も納得するが、伊吹は友浬子に「

VHS/LD『PLAYZONE'94 MOON』(1994年10月5日/1997年11月22日に廉価版VHS再発)収録時間: 2時間4分

DVD『少年隊 35th Anniversary PLAYZONE BOX 1986-2008』(2020年12月12日)収録時間:2時間4分

キャスト)

少年隊: 錦織一清

長野 博

森山良子(特別出演)

スタッフ)

監修:ジャニー喜多川

作:井沢 満

演出:鴨下信一

振付:前田清美、松岡優子

アクションコーディネーター:渥美 博

美術:堀尾幸男

音楽監督:ボブ佐久間

音楽プロデュース:渡辺有三

衣装:宮本宣子

照明:勝柴次郎

音響:松木哲志、山崎 猛

舞台監督:工藤静雄

プロダクションマネージャー:小林清孝

企画:安倍 寧

_____________________

プレゾン9作目、『MOON』。

昨年の『WINDOW』以降、1993年11月19日にはシングル「Excuse」、12月1日 アルバム「愛は続けることに意味がある」を発売し、1994年3月8日にはゴールデンアロー賞大賞受賞という快挙を成し遂げたものの、どれも今ひとつ当時は話題にならなかったんでしょうか? 個人的には「Excuse」が少年隊で一番好きな曲なので、こんな名曲が売れなかったというのは本当にもどかしい。今からでも売れて欲しい。

そんな時期を経ての『MOON』。

正直、これまでで最大の難関でした!

噂から予想していたけれど、難しい。

この作品の面白さを見つけるの、大変難しかった!!!笑

もちろんシンプルにダンスシーンなど、見どころはあって、楽しめるんですが、ヒガシも限定版の中で名指しで「いい作品ではないもの」として挙げていたことに素直に納得してしまいました。もちろん生の舞台には、映像だけで見てると分からない良さが絶対あったはずなので、是非見た方に教えていただきたいところなんですが。

そもそもはCATSの犬版?として想定していたのが、どういう理由か変更されていき、結局、「ある場所でミュージカルの練習をしている」というだけの密室劇みたいな話に。作者の井沢満氏は有名な方ですが、検索してみると、今は反韓・反中のネトウヨ論客になってしまって、トホホな感じなんですね…。ぶっちゃけ、本作の元凶は、話が面白くないこと以外の何モノでもないので(あと森山良子の違和感)、敢えてそこはスルーして、「それでも」!!せっかく残っている貴重な映像なんだから、面白く見たい!!と挑みました。

前作までと大きく異なるのは舞台構造。セリが封印され、全体が奥に向けて緩やかな坂に。上からも見えるというのはとても面白い。舞台の動きを犠牲にしただけあった感。この傾斜で踊るのは大変そうだけれど、West Side Storyばりに2チームに分かれた群舞など、この角度では見ごたえある!!ニッキ vs ヒガシで、かっちゃんがハミゴになるという振り付けも、笑いを誘って面白い。

第一部の設定は「公園」、第二部はその公園を再現した「舞台」。間に挟まる事件もこの公園で回想されるので、結局、舞台は一切動かなかった。

もう一つの特徴は、舞台美術、衣装などがすべて「青」なこと。

私がむかしバイトしていた喫茶店は店内の照明がすべて青いことで有名で、その理由は「青は女性をより美しく、男性をより若々しく見せる」ということらしかったのだけど、とにかく「青い空間」というのは異空間。非日常。たまに日常を離れ、身を潜めるには最適で、とても落ち着くけれど、ずーーーっと青いところで寝起きしていたら、絶対、頭おかしくなると思う。

衣装は藍染グラデーションのようでかわいいけれど、コンセプチュアルな感じが90年代『装苑』の装苑大賞応募作品を思い出した。

伊吹(東山)、孝(錦織)、陸(植草)

友浬子(森山)、菜緒(大村)

といった美術、衣装面での『MOON』は好きです。むしろ。

しかし、はっきり書いてしまうけれど、好みの問題もあるけれど、音楽が面白くない!(すいません!)

久しぶりにサントラが、しかも予習できるように公演前に出たのに、ここに入っている清岡千穂さんの曲がどうにも面白味が感じられなくて、何度も歌われる「星が運んだ物語」に、もうエエて、と言いたくなってしまいました。

彼女の代表曲はドラゴンボールの主題歌「CHA-LA HEAD-CHA-LA」らしく、他にもニッキのアニメ映画主題歌「夜明けのレジェンド」も彼女の作らしいけれど、ヒガシソロ曲「CRESCENT」がまんまエルトン・ジョンの「Your Song」なこととかよかったんですかね…?

一方、今回音楽監督扱いになっているボブ佐久間さんの作った曲は面白くて、「Zig-Zag II」とクレジットされているニッキソロ曲前半のブルージーな部分なんかは一番良かった。ボブさんの曲がどれもサントラ未収録なのは、サントラ発売後に冴えない楽曲フォローのために作ったから??など、想像してしまう。

ニッキは後半は「魂売ったみたいだろ」と自虐的に述べていたサラリーマンスタイルで登場。今回は狂言回し的な役。

かっちゃんも同様に、脇役。

大村さん、無邪気でかわいい。いまはアクセサリーデザイナーらしい。

本作、主役は完全にヒガシ。

月の光を集めて飲むシーンが美しかった。

テーマになっている「月」は毎日その形を変える。それに対して、主役の伊吹(ヒガシ)はそうした「変化」に翻弄されるだけの、不動のキャラクター。

彼以外はみんな、時間とともに変化する。関係性も仕事も。だけど伊吹だけは、いつまでも理想のミュージカルを追いながらも芽が出ないという、人生の辛い時期に永久に閉じ込められてしまっており、周りからの働きかけにも応じない。彼は一体何に抵抗していたのか…

まず『Moon』はこのPlayzoneシリーズの中で「女性」の扱い方に大きな変化が起こっております。ちょっと整理してみると、

*N(ニッキ)、U(かっちゃん)、H(ヒガシ)

86 Mistery: N, U, H … フェアリーメリー(事件の依頼者)

87 TIME19: N, U, H … アリス(友情)

88 Capriccio: U ←→ ジュリアン(一目惚れから死別まで、短距離走)

89 Again: N → U(女性の姿をしている時に少しだけ)

90 Mask: N … 中尾ミエ(仕事仲間)

91 Shock: N, U, H … 山村さん(マネージャー)

92 さらばDiary: U … エリ(妹)

93 WINDOW: N ←→ 真由美(一目惚れから死別まで、中距離走)、

U ←→ エリコ(恋が始まったものの、エピソードとして回収されず)

という感じで、女性が登場し、恋愛感情が生じた場合、すぐに女性が殺されてました。見事に。

一方『MOON』は、奈緒は事故死するものの、ヒロインの友浬子は伊吹と孝の両方とカップルに。とはいえ特にラブシーンはなし。そして伊吹の方が身を引くことで、森山良子は見事に生き残るのでした。

改めて言うまでもないけれど、ジャニーズとは「少年」タレントのみで構成されている事務所。そのミュージカルは当然「少年たち」がメインキャスト。観客のメインは「少女たち」。

タカラヅカでは女性が男性役を演じ、歌舞伎やStudio Lifeでは男性が女性役を演じるけれど、ジャニーズにおいては、暗黙で自分とは別のジェンダーを演じることは皆無なので、女性の役は外部の女性が演じている。Playzoneもまだ20歳そこそこ、ちゃんと少年に見える少年隊が始めたこともあってか、恋愛がストーリーの要になってなかったけれど、9年経って、本人らも大人になり、観客の方も年齢を重ね、色々と変化せざるを得なくなってきたのか、前作あたりから「恋愛」が登場。

そもそもこの『Moon』、リアルタイムで見ていた方々にとってはむしろ「かっちゃんが結婚を発表した舞台」としての印象の方が強そう。 気になってジャニーズ結婚史調べてみたら、

1990年6月 薬丸裕英

1991年11月 布川敏和

1992年9月 岡本健一

1993年10月 田原俊彦

1994年6月 近藤真彦

1994年7月 植草克秀

1995年1月 野村義男

1995年7月 本木雅弘

2000年12月 木村拓哉

トシちゃん、マッチに続いてのかっちゃん!ここ、ちょっとラッシュの時期だったんですね。すでに20歳になっていたニッキを擁するグループを敢えて「少年隊」の名前のままデビューさせたことからも分かるように、実年齢は二の次で「永遠の少年性」という概念の方が重要だったのだろうけれど、事務所自体、実際に「少年」たちが結婚し出すと、「そのまま」いくわけには行かなかっただろうなあ、と想像。少年の枠組みの中で作れる作品の幅と、ジャニーズファン以外の観客にも認められる作品の不一致をどうしていくか、迷走中だったのでしょう。事務所全体として。

このジャニーズの「少年達」の世界というのは、異性愛規範の社会を前提とした「ホモソーシャル」の楽園で、それは「男性同性愛を巧妙に排除すると同時に女性を客体化・周縁化するシステムによって、男性同士の絆(男性達の強い友情や信頼関係)を成立」(西原、2019)させているので、「女性」の登場のさせ方が難しいんですよね。女性はあくまで「自分達」とは別の、いつか大人になった時に家庭を築くパートナーとしての存在(いまはモラトリアム期間)なので、感情移入させるような女性キャラが登場すると、彼らの世界に大きな波紋が生じるというか。本作の森山良子のキャラは、ともすれば「主人公」になり得るものだったけれど、そこを敢えて伊吹(ヒガシ)側の視点に固定させた力業。そこには彼女の見た目や声質などが左右しているように感じられたけれど、この配役が女性の主人公化を妨げることを狙っていたなら、ほんと恐ろしいぜ、J事務所…。

そして変化に抗い、ジャニーズ・ネバーランドに踏みとどまる運命を背負わされたヒガシは、実際は結婚して子どもを得ても、ずっと変わらぬ容姿、運動能力の維持に努力を続けており、頑なに変わらないことを選択しているように見えるけれど、実はその表面的な不変を維持するために、裏では実はたくさん変化しているのかもしれない。

いまコロナ禍の中で、あらゆることが変化を余儀なくされて、良い変化もあれば、寂しいものもあり、変化ということ自体が是非を問われるものではない。ニッキとかっちゃんの再スタートも「変化」だけれど、かえって「変わってないなあ!」という部分も感じられて、うれしい。そんな二人をきっとどこかで見つめているだろう2021年のヒガシの「不変」を思いながら、彼の『MOON』、もう一度見てみましょうか。

参照)西原麻里「ジャニーズの関係性はホモソーシャルか ー〈絆〉の表現が揺るがすもの」(『ユリイカ 11月臨時増刊号 総特集:日本の男性アイドル』2019年)

このユリイカの特集号はとても面白かった。私が最近少年隊を好きになって度々驚くのは、80年代〜90年代当時はまだ普通に「好きな異性のタイプは?お嫁さんにするなら?」という、今ならセクハラと認定されるようなアイドル定型質問が横行していたこと。この頃だとあり得なかったであろうSexy Zoneの「Peach!」(2018)のようなジェンダー交差した歌(歌詞の主人公が女性)が登場してこられるようになったってことは、やっぱ「Baby、今いい時代でしょう?」(by 岡村ちゃん)

Youtubeでは今のところほぼ全編見られます。

【08】PLAYZONE '93 WINDOW

Playzone '93「WINDOW」

上演) 上演期間は1993年7月8日 〜8月1日(青山劇場)、8月13日〜8月19日(フェスティバルホール)。計41公演。通算300回公演達成。

〔第一幕〕

Overture(作・編曲:長岡成貢)

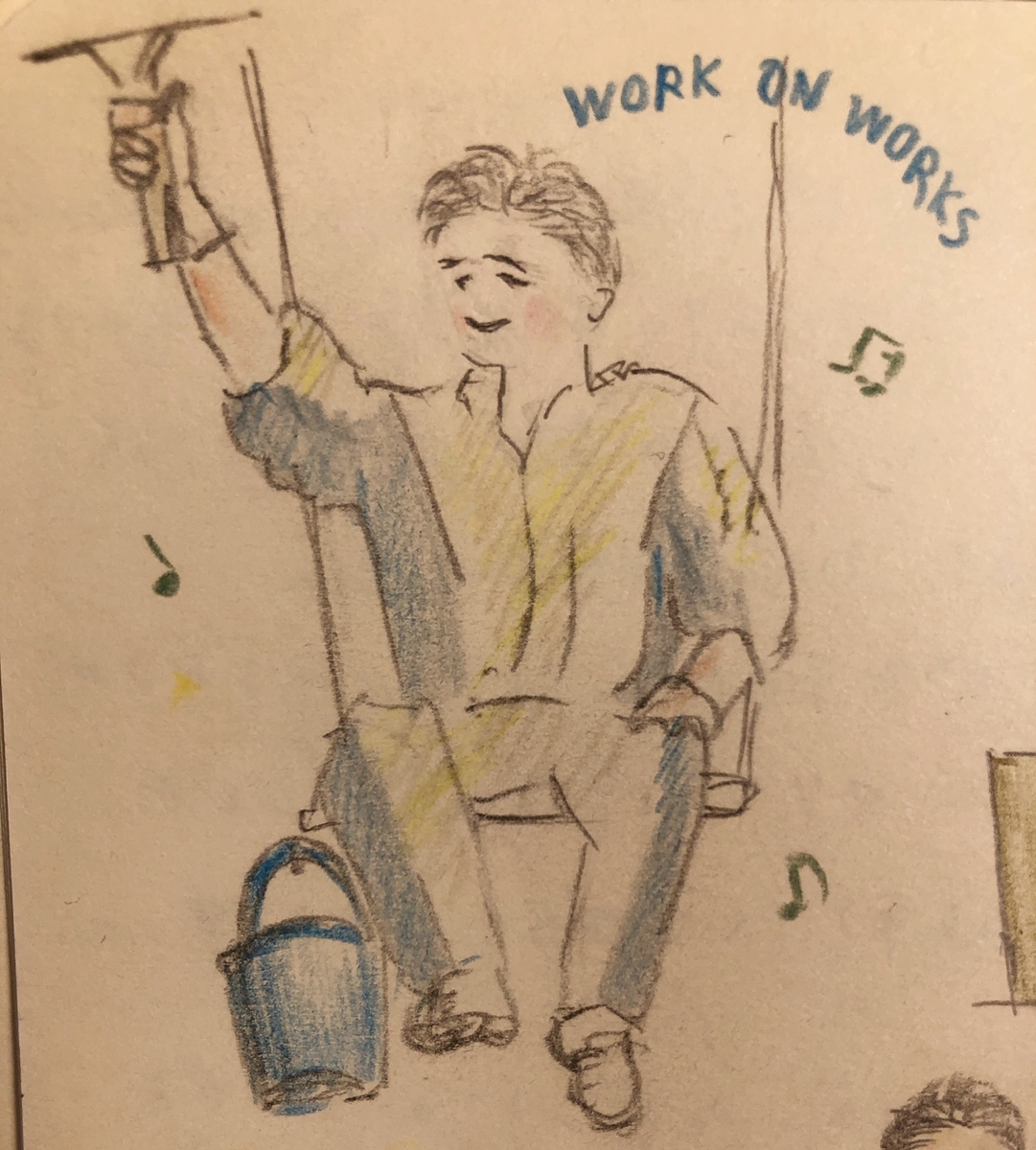

Work on Works (作詞:森 浩美、作・編曲:長岡成貢、コーラスアレンジ:椎名和夫)(錦織)

Call us please(作詞:森 浩美、作・編曲:長岡成貢)

Work on Works(作詞:森 浩美、作・編曲:長岡成貢)

Body heat TOKIO(作詞:森 浩美、作・編曲:長岡成貢)(TOKIO)

Today has gone(作詞:森 浩美、作・編曲:長岡成貢)(東山)

Waitress Step (作・編曲:長岡成貢、コーラスアレンジ:椎名和夫)

リッチマンになろう (作詞:森 浩美、作・編曲:長岡成貢)(植草)

君と二人だけの朝(作詞:森 浩美、作・編曲:長岡成貢)(錦織、影山)

〔第二幕〕

Overture(作・編曲:長岡成貢)

Work on Works (TOKIO ver.)(作詞:森 浩美、作・編曲:長岡成貢)(TOKIO)

Battle of Pride(作・編曲:長岡成貢)

Blue Night(作詞:森 浩美、作・編曲:長岡成貢)(東山、錦織)

普通に暮らそう(作詞:森 浩美、作・編曲:長岡成貢)(植草、前田)

戦いのDrum(作・編曲:長岡成貢)

Window(作詞:森 浩美、作・編曲:長岡成貢、コーラスアレンジ:椎名和夫)

Work on Works(作詞:森 浩美、作・編曲:長岡成貢)

〔カーテンコール〕

Window(作詞:森 浩美、作・編曲:長岡成貢、コーラスアレンジ:椎名和夫)

ストーリー)

引き換えに帳簿を持ってくるよう、ヤクザからゆずるの清掃会社に電話があり、ゆずるはすぐ向かおうとするが、達也は自分が良太を助けに行くので、ゆずるには

病室、危篤の真由美は自分を外に連れ出して欲しいとゆずるに頼む。ゆずるは窓から真由美を連れ出し、二人は窓拭きのゴンドラに乗りこむと、星の輝く夜の街の上へ高くあがっていった。

VHS/LD『PLAYZONE'93 WINDOW』(1993年10月6日/1997年11月22日に廉価版VHS再発)収録時間: 2時間22分

*ビデオの最後に「You're my beautiful~美しい人へ~」のカラオケ用ビデオ収録。夜明けの東京を、花束を持って歩く3人。

DVD『少年隊 35th Anniversary PLAYZONE BOX 1986-2008』(2020年12月12日)収録時間:2時間22分

音楽作品)「WINDOW」(1993年7月) 劇場のみで販売された1曲入り8cmシングル。

キャスト)

少年隊:錦織一清(ゆずる)

東山紀之(達也)

植草克秀(良太)

TOKIO:城島 茂

山口達也

国分太一

松岡昌宏

小島 啓

長瀬智也

影山会里子(真由美)

前田倫子(ユカ)

井上仁司

岩川 護

斎木としや

佐藤竜一

新上裕也

高 豊和

長田利夫

宮沢 彰

脇坂真人

宮崎ひとみ

岡島麻美子

小沼葉子

後藤未雪

小市理美

鈴木昌子

富野由紀

峯 いずみ

スタッフ)

監修:ジャニー喜多川

原作:森 浩美

脚本:関根清貴

演出:湯沢紀保

振付:名倉加代子、須山邦明、松岡優子、阿部雄三〔サンチェ〕

アクションコーディネーター:渥美 博

美術:島川とおる

音楽:長岡成貢

衣装:宮本宣子

照明:内田忠夫

音響:山崎 猛

舞台監督:浅川秀明

企画:安倍 寧

協力:こどもの城 青山劇場・東京、フェスティバルホール・大阪

_____________________

8年目のプレゾン!

順番に見ていっているので、この後の作品の雰囲気などはまだ知らないのですが、前作からすごく変わった!!前作でもすごく変わってたのだけど、あれはまだそれまでの延長線上だったと思えるくらい、一気に大人になりました。急にちゃんとふつうの芝居になった(失礼!)感じ。前作まで、とくに初期の作品はあらすじを書くときに、だいぶ言葉を補わないと意味がわからなかったのだけど、本作は全然それが要らなかった。また第一作から「ミステリーゾーン」「過去へのタイムトリップ」「悪魔と天使」「天国」「ハムレット」「白鯨」「近未来の廃墟」と、いつも非現実な設定が入っていたのだけれど、それがこの「Window」にはなく、舞台も「現代」。さらにショーもないので、ファンからは非常に地味とみなされているようだけれど、夜のシーンの多い、ロマンチックな雰囲気の作品。

いつも通り前年のPlayzoneから1年間の少年隊の活動を見てみると、充実してそうな個人活動のほか、1993年4月27日にはディナーショーを収めたビデオ『少年隊 DINNER SHOW 愛と勇気』と、2年4か月ぶりのシングル 『You're my beautiful~美しい人へ~』(皇太子成婚にあやかったもの?)を同時に発売している。

さて『Window』。

原作者としてクレジットされているのは、劇中歌の作詞を手掛ける森浩美氏。彼は少年隊「じれったいね」などの作詞家であり、田原俊彦、SMAP他、たくさんの大ヒット曲を書いている。ストーリーの雰囲気としてはVシネヤクザモノをロマンチックにした感じで、容易に「映像」が想起される。そして本作もまた音楽が良い!劇場販売のみだった1曲収録のCD以外、サントラが出ていないのが残念!!音楽を手がけた長岡成貢氏も90年代のSMAPの仕掛け人の一人で、現在も多方面で活躍中。

テーマ曲は「WINDOW」だけれど、私にとって印象的だったのは、「Work on Works」の方。いろんなアレンジで登場するけれど、前半、ニッキが一人でアカペラで歌い、それに徐々にコーラスがコール&レスポンスしていくバージョンを聞けば一目瞭然、これはまさに「労働歌」ですね。つまり働きながら歌う歌。奴隷だったアメリカの黒人たちの労働歌とは、黒人霊歌、ゴスペル、ブルース、ジャズのルーツ。ゆずる(ニッキ)が夜の清掃作業の時に「♪わたしゃビルのおそうじおばちゃん ワッドゥビシュビドゥバー」と歌っているのは、関西ブルース界の至宝、憂歌団の代表曲、「おそうじおばちゃん」。しっかり木村充揮のモノマネ入ってて笑っちゃった。

思い出してみると、前作の『さらばDiary』は、人間が厭う労働をレプリカントにやらせるという設定で、完全に労働というものが「苦役」として扱われていたため、労働者(ロボット)の不満と反乱を招き、破滅していく「支配者階級」側の話だったのだけれど、本作『WINDOW』は逆に「労働者」側の話。ロボット、レプリカントのいない現実世界では、どうやって労働をこなすか…そこに登場するのが、心を励ます「労働歌」。「Work on Works」の歌詞に出てくるように、仕事をするには誰しもプライドや夢が必要であり、音楽は心と身体を励ましてくれる。冒頭、この曲で活き活きと踊る作業着のニッキらの姿は、『さらばDiary』の工場のレプリカントたちの固い動きとは対照的。

冒頭のブランコシーンはミュージカル「How To Succeed In Business Without Really Trying」が元ネタ。

ニッキが主役でかっちゃんが引っ掻き回すキャラなので、つなぎのような役のヒガシは劇中、一人、唐突?にすごく踊る。きっと内面はすごく熱い男の役なのでしょう。

こういう馬鹿なチンピラ、ヤクザ映画にいるいる!(ヤクザ映画好きなもので…)と、嬉しくなるキャラのかっちゃん。かわいい。

また本作、注目すべきは舞台セット。最初のオフィスビルの窓や、シティライト、レストランなど、斜めのラインを強調したおしゃれな舞台美術を手掛けた島川とおる氏は、現在「巨匠」と呼ばれるほど活躍している方でした。

従業員として活躍するTOKIOは、当時6人組。長瀬の「タンバリン」時代。今では笑い話になってそうだけど、タンバリンに関しては私はオアシスやマッドチェスターをすぐ連想しちゃうので、93年にタンバリンは全然オシャレな楽器だったと思う。

一方、かっちゃんはジュリ扇持って、お立ち台。ちょうどジュリアナ東京が一番盛り上がっていたのがこの頃(93年の新語・流行語大賞は「お立ち台」)らしいのだけど、敢えてそこにハマらない、サタデーナイトフィーバー的?な踊りを披露。さすがパパイヤ鈴木の同級生。

今回の二人のヒロインのうち、良太(かっちゃん)が恋をするユカは、深夜レストランのウエイトレスという設定。

え??それって「ユカは確かに美人だ~遅番のウエイトレス」!!岡村ちゃんの「いじわる」(1988)じゃないか!!と驚いたけれど、何か共通の「ウエイトレスのユカ」の元ネタがあるのかな?

初の「恋愛担当」、ニッキのラブシーンは、こそばゆい(良い)。

手がとっても優しい。

本作のタイトル、テーマは「WINDOW(窓)」。

語源的に考えると、英語の「WINDOW」には「WIND(風)」が入っており、「OW」は「目」。つまりWindowとは、風を通したり、外を見るための「穴」のこと。(参照:窓研究所)

「窓」は比喩として各言語で多用されており、「目」や「心」のイメージとのつながりは広く共有されているでしょう。昨年の夏、私が引っ越した新オフィスには大きな窓とベランダがあり、とても快適、……なはずだったのが、窓に恐ろしいほど積年の汚れがこびりついており、特殊スポンジで毎日コツコツと1か月ほどかけて磨き上げ、窓がきれいになると気持ちが良いことを身をもって体験。

ゆずるの清掃会社「Work on Works」の広告でも、

「俺たちはいつでも気持ちを磨くWork on Works

みんなの心を明るくします ぼくらは町の窓磨き」

と歌われていたように、本作でも窓はまさに「心の目」。

リッチマンになろう♪と夢見て歌う良太に、ユカは、

「リョウちゃんの心の窓は曇ってる!お願いだから自分の窓を磨いて!」

と頼んでいた。

さて、ただ窓を心の目と捉えるだけでは面白くないので、もう一歩考えてみたく。

社会学者ゲオルク・ジンメルはそのエッセイ「橋と扉」(1909年)の中で、「扉の意味の豊かさ」を説明する際、窓を比較対象としてあげている。

「窓が内と外を結ぶにしても、何のために窓があるのかと考えた時、気持ちはまず間違いなしに、内から外への方向を思い描くだろう。それは外を見るためのもので、内を見るためのものではない。いかにも窓は、透明に出来ているので、ゆるゆるといつまでも続くような具合に内と外を結び付けてはいる。しかしこの結びつきの筋道は一方通行の方向しかとらず、さらにはそれが目にとっての道に限られているということで、窓は深く原理的な扉の意味の、ほんの一部分しかわがものとしてないのである。」

閉じたドアが内と外を遮断、開いたドアはそれを接続し、さらに出入りも可能という機能を持っているのに対し、窓は人が出入りするためのものではない。空間は切り離されたままであり、「内から外」を見ることがその主たる機能。あくまで「観察者」としてガラス越しに外を見るためのもの(物体が通過できないガラスの存在はとても重要)。テーマ曲「Window」の歌詞においても、「翼を広げ 扉を出てゆくのさ」と歌われていたように、外に出るためには窓ではなく「扉」が必要なのだ。

すなわち「窓」とは、基本的に内側にいる人間のために存在であり、それを「外」から見つめる「窓拭きの仕事」というのは、中に入れない人間にとっては疎外感を感じさせるものなのかもしれない。本作冒頭、終業後のOLがデートに向かう様子を、清掃中のゆずるは別世界の「ちゃんとした仕事」をしている人間の行動として寂しそうに眺めていた。作品中、ニッキが着ているスーツがなんだかどれも大きくて身体に合っていないように見えるのも、彼がホワイトカラー職ではない、ということを示す意図があったのか、逆に作業着の方はとてもしっくり似合っている。

一方、真由美は「窓」の内側に閉じ込められた存在。病室の「窓を開いて、星を見に私をここから連れ出してくれる?」と尋ねる真由美に、ゆずるは「君が望むなら、あの窓をぶち破って……あ、こんな言い方が仕事の関係上よくないね、あの窓を〈開いて〉君を連れ出してあげる」と答えていた。

「窓」はここでは格差を示す「境界」でもあり、閉じ込められた世界から自由な外界を見せるものでもある。窓は「視点(立場)」と「視線の方向」を設定するのだ。

達也が医者から妹の余命を告げられて落ち込んでいるとき、ゆずるが「おまえの気持ちはよく分かるよ」と声をかけると、達也は「兄弟のいないおまえには分からない」と言う。しかしゆずるも「おまえにはオレの気持ちが分かるのか?」と逆に聞き返す。ゆずると達也は「似ている」と真由美は繰り返していたけれど、立場の違うもの同士は、相手の気持ちを理解することはできないのだろうか。

本作の一番の見どころだと思われるシーンが、この劇中投げかけられた疑問のヒントになっているように思われる。達也が昔よく真由美を肩車したというエピソードを話していると、ゆずるがふいに達也を肩車で持ち上げる。親や兄弟に肩車をされた経験のなかったゆずるは、かつて肩車をしていた達也の立場に立ち、いっぽう達也は肩車されていた真由美の視点から世界を見つめることになる。

これは「内から」外を見るものである「窓」を、「外から」見てきたゆずるだからこそできた行為なのではないか。人々と逆方向の視点を持っていたゆずるは、窓の持つ一方的な方向性を入れ替えたのだ。最後のシーンで、危篤状態の真由美の病室に、ゆずるはドアではなく、「窓」から侵入し、「窓」から真由美を連れ出すという、窓の機能のいわば「限界突破」を行った。

物語の結末は真由美の死を伴うので、ハッピーエンドとは言えないのかもしれないけれど、主人公にしては大きな葛藤もなく淡々と生きてきたゆずるの、窓拭きという仕事に備わった特異な視点の在り方を考えていくと、他人の立場に立てる彼の優しさの背景が分かる気がした。

と、今回、真面目にまとめてしまいましたが、肩車シーン、ほんと良かった~~!!

ニッキがヒガシを肩車~~~涙!!!

Youtubeでは今のところ全編見られます。

【07】PLAYZONE '92 さらばDiary

Playzone '92「さらばDiary」

上演) 1992年7月11日〜8月2日(青山劇場)

7月11日(土)初日 18:15、 12(日)13:00/17:00、13(月)18:15、14(火)18:15、15(水)18:15、16(木)18:15、17(金)18:15、18(土)14:00/18:15、19(日)13:00/17:30、20(月)休演、21(火)18:15、22(水)18:15、23(木)18:15、24(金)14:00、18:15、25(土)14:00/18:15、26(日)13:00、17:00、27(月)14:00、18:15、28(火)休演、29(水)18:15、30(木)14:00、18:15、31(金)14:00、18:15、8月1日(土)14:00、18:15、2(日)13:00

8月12日〜16日(フェスティバルホール)

8月12(水)18:15、13(木)14:00、18:15、14(金)14:00、18:15、15(土)14:00/18:15、16(日)13:00

計39公演。

〔第一幕〕

Overture〜さらばDiary〜(作・編曲:ボブ佐久間)

夢は永遠に (作詞:森 浩美、作・編曲:ボブ佐久間)(錦織、東山+植草)

アポカリプス・ダンス(作・編曲:小川文明)

〜50s Medley〜

TWIST AND SHOUT(Phil Medley, Bert Berns )(東山)(original:the Top Notes)

PEPPERMINT TWIST(Joey Dee, Henry Glover)(錦織)(original:Joey Dee and the Starliters)

SMOKE GETS IN YOUR EYES(Jerome Kern, Otto Harbach)(植草)(original: musical"Roberta")

DO YOU WANNA DANCE (Bobby Freeman)(original: Bobby Freeman)

こわれた人間の踊り (作・編曲:ボブ佐久間)

嘆きの歌声 (作詞:森 浩美、作・編曲:ボブ佐久間)(植草、錦織)

未来パフォーマンス (作詞:森 浩美、作・編曲:ボブ佐久間)

〔第二幕〕

明日への階段(作詞:森 浩美、作・編曲:ボブ佐久間)(東山、植草)

明日への階段(BGM)(作・編曲:ボブ佐久間)

Before Fight(作詞:久和カノン、作曲:林田健司、編曲:CHOKKAKU)(東山)

VACATION(Francis, Gary Weston, and Hank Hunter)(MIKI)

Replicant Dance(作詞:相田 毅、作・編曲:岩田雅之)(錦織)

夢は永遠に〜戦いが終わったら〜 (作詞:森 浩美、作・編曲:ボブ佐久間)

戦い(作・編曲:ボブ佐久間)

静かな歌声(作詞:森 浩美、作・編曲:ボブ佐久間)(東山、植草)

受け継がれし出来事(作詞:森 浩美、作・編曲:ボブ佐久間)(錦織)

かがやきを忘れない(作詞:森 浩美、作・編曲:ボブ佐久間)(東山)

〔カーテンコール Part I〕

未来へ向かって(作詞:森 浩美、作・編曲:ボブ佐久間)(東山、植草)

〔カーテンコール Part II〕(編曲はすべてCHOKKAKU)

バラードのように眠れ

デカメロン伝説

Stripe Blue

Dancing In The Street (Marvin Gaye, William "Mickey" Stevenson and Ivy Jo Hunter)(錦織)(Original:Martha and the Vandellas)

You Really Got Me (Ray Davies)(錦織)(Original:The Kinks)

まいったネ 今夜

ふたり

君だけに

ストーリー)

映像作品)

VHS/LD『PLAYZONE'92 さらばDiary』(1992年10月07日/1997年11月22日に廉価版VHS再発)収録時間: 2時間13分

DVD『少年隊 35th Anniversary PLAYZONE BOX 1986-2008』(2020年12月12日)収録時間:2時間13分

キャスト)

少年隊:錦織一清(ケン)

東山紀之(ショウ)

植草克秀(ジュン)

TOKIO:城島 茂

山口達也

国分太一

小島 啓

松岡昌宏

長瀬智也

ジュニア:坂本昌行

井ノ原快彦

金沢将種

長野 博

国分 博

大蔦 忍

山本隆文

十倉太一

伊東正美

喜多見英明

小原裕貴

松山康志郎

三浦勇矢

MIKI CONWAY

大平勝久

神鷹 脩

河野由美

松岡身枝

駒形世伊子

宮崎ひとみ

島田典子

小日向鏡子

佐藤尚代

板倉りさ

スタッフ)

監修:ジャニー喜多川

脚本・演出:宮島春彦

原作:関 顕嗣、丸田芳介

音楽:ボブ佐久間

美術:和田平介

照明:勝柴次朗

振付:前田清実

音響:今村太志

衣装:八彩たま子

アクション指導:國井正廣

脚色:北爪 努

舞台監督:小高則明

音楽製作:ジャニーズ出版 鎌田俊哉/パセリクラブ 林 健/クロール 川口憲一

振付助手:青木美保

照明操作:ステージファクトリー

特殊照明:バリライトアジア

音響操作:サウンドクラフト

大道具製作:俳優座劇場

衣装部:キマイラ企画

電飾:テルミック

小道具:東宝舞台小道具

特殊小道具:クリプトニウム

特殊効果:エフェクトジャパン

レーザー:レイ

衣装製作:東京衣装/東宝舞台/アトリエHINODE

特殊メイク・かつら:スタジオAD

かぶりもの:アトリエ トシ

演出部;クリエイト大阪

メリーゴーランド:Mプロジェクト

制作補:スペースコア 山田 修、杉山祥弘

制作:ジャニーズ事務所 大和 剛

企画:安倍 寧

協力:こどもの城

協力:こどもの城 青山劇場・東京、フェスティバルホール・大阪

_____________________

(今回、長~い蛇足文章を以下、書いてしまいますが、もういま、映像でしか見られないこの作品を、より面白く見るためのガイドになれば本望です。)

7年目のPlayzoneは、ハードな雰囲気にガラリとチェンジ。2年続けて「ジャニーさん作・少年隊本人役」だったので、変化を狙ったのか、色々と変わった点があり、まずは振付が名倉加代子先生から、その弟子の前田清実さんに。アメリカ(ブロードウェイミュージカル)というよりは、ヨーロッパ的(バレエ)な印象に。

舞台は上手・下手ではなく、(専門用語が分からないのだけれど)前後?を軸にして使用されていて、みんなオケピットと思われる正面部分から入退場するのが面白い。

そして前年からバックにいたTOKIOに加え、まだジュニア時代のV6の面々も初登場。

今回はメインキャラがニッキで、老人役を熱演しているのだけれど、「さらばニッキ」と、笑いを取るでもなく(たぶん…)、シリアスなムードで進むので、最後のショー部分とのギャップが大きい。これはこれでバランス的に必要だったとも言えるだろうし、逆に蛇足だと感じた人もいたのかも。「West Side Story」の時はショーがなかったようだけど、ニッキはインタビューで、本来はミュージカル本編だけでお客さんを満足させたい(させなければならない)みたいなことも言っていた。(ただ、いまもう家でDVDで見る分には全然付いててくれてありがたいし、ニッキのゴールデンぱつぱつパンツもフレディー・マーキュリーかよ!とつっこめて楽しい。)

1年前のPlayzoneから少年隊史を見ておくと、それぞれ個人活動が充実しつつ、春には少年隊としてのコンサートツアーも行い(秋にはビデオで発売)、5月は日生劇場で東宝ミュージカルとして「MASK」の再演。そして7月からPlayzone「さらばDiary」と、活動密度、相変わらず大変濃い!!惜しいのは、レコード会社移籍のせいなのか、ずっとCDの発売が途絶えており、サントラが出ていないこと…

もったいない…!!本作も「Shock」から引き続き、メイン作曲家がボブ佐久間さん。その楽曲の良さが作品の良さと直結しているように思えるので…。

今回、ボブさんのことが気になってちょっと検索してみたところ、うちの父の高校の先輩だと判明。父にボブさんのことを聞いてみたら、当然のように家まで知っていたし、ショスタコーヴィチのLPを借りパクされたままらしく、想い出はどんどん出てきそうだった。ボブさんはヴァイオリン専攻で、ものすごく上手かったらしく、大学に進学せずに、直接オーケストラ(東京交響楽団)に入団したものの、その後ポップスの方向に進み、1995年には名古屋市交響楽団の別オケである、名古屋フィルハーモニー・ポップスオーケストラの音楽監督・常任指揮者に就任。その年のサマーコンサートでは、ゲストボーカルに呼ばれたニッキが3曲ほど歌っていたようです。

さて本編。

廃墟都市を彷徨う老人…?いや、ニッキだ!

特殊メイクに声色も上手に変えていて、ほんとに誰??となる。

(ただ老人だからと言って一人称が「ワシ」なのはどうかな…笑。若い頃のシーンでは「オレ」って言ってるのに!人間、年取ったら急に演歌が好きになる、みたいなステレオタイプ化…)

「1」という数字をポーズをキメながらみんなに伝えるテンション高いショウ(ヒガシ)。

ダンスカンパニー「アポカリプス」の5周年の日、ヒガシ演じる「ショウ」がこれまでの歴史を振り返る。自分達の劇場はこの5年間、「メリーゴーランドから眺める景色のように移りゆく景色の中で輝いてきた」と述べる。この時比喩で用いられた「メリーゴーランド」は最後のシーンに実際に登場するのだけれど、当時のファンクラブ会報(No.45)によるとヒガシのアイデアだったらしい。

ただし、今回の脚本・演出を手がけた宮島春彦さんのことを検索すると、昨年閉園した「としまえん」の、あの立派なメリーゴーランドを舞台にした野外ミュージカル「まわれエルドラド」を手がけていた人だと判明。1982年から3年間、毎夏上演されたこのミュージカルにはSKDのメンバーが多く出演していたらしく、映像も残っていた。

これを見ると、ヒガシのアイデアが採択された背景に納得。

ダンスカンパニー「アポカリプス」に集まった面々は、楽しく明るい1950年代のロックンロールやダンスナンバーを歌い、踊る。

このとき、ニッキがダンスの相手として等身大?の人形を振り回しており、その非道な扱いが笑いを誘うのだけれど、この後のレプリカントの登場を思うシュールだし、50年代の古き良きアメリカが背後と未来に抱えていた闇を思うと、なかなか意味のある演出だったようにも思えてくる。

ショウのスピーチでは、「アポカリプス」の名前の由来が語られる。それは彼らの公演形態とも関わっている。彼らは年に一度、公演を行う度に解散し、また翌年、参加希望者だけが集まって再結成という「絶えざる再生」で生き残ってきたのだと言う。ショウは、「アポカリプス」とは「世界の終末に神が語りかける言葉」であり、終わりと始まりの意味が込められていると説明する。

「アポカリプス」、すなわち「黙示録」とは、新約聖書の最後に配置された「ヨハネによる黙示録」と呼ばれる聖典のこと。著者のヨハネがパトモス島で体験した幻視体験を記したもので、小アジア地区にあった7つの教会それぞれに宛てた手紙、という形式をとっており、「世界の終わり」を予言する終末思想の原点。「7」という数字が頻出する(7人の天使、7つのラッパ、7つの封印、etc...)、神秘的で謎めいた書物であり、数えきれないほど多くの美術作品、小説、そして映画のモチーフになってきた。

”Apocalypse”という言葉は、古代ギリシャ語の「アポカリュプシス(Ἀποκάλυψις)」に由来。本来の意味は「(秘密の)ヴェールがはがれること」、すなわち「啓示」、何かが暴き出され、目に見えるようになること。どうしても日本語(中国語でも同じ字を使う)の「黙示」の字義の方に引っ張られてしまうのだけれど、黙って示す、とはつまり、「言葉」ではない、ということだと思われる。目に見えるようにするということは、音声や文字で意味を示すのではなく、ビジュアルとして現前させることで、一目瞭然に相手に「何か」を伝えるということ。

実際、ショウ(東山)も件のスピーチで、

「オレたちが踊るとき、言葉にならないものがオレたちの肉体を通して現れるはず。しかも踊り終わった時、それは残らない。文字とは違って、残らない。幻のように消えてしまう。」

と語っていた。

ショウは非文字、肉体による刹那の「表象」を重要視しており、ダンスに関しても、一作品一度きりの公演ということにこだわっていた。

この姿勢はケン(錦織)と対照的で、彼の方はもっと公演回数を増やすべきだと主張していたし、さらに文字による記録、後世にそれを伝える「日記」を大事にしていた。老人ケンの日記の最後にはこう書かれていた。

「ワシが死ねばワシの記憶は消えてしまう。すべてが無になる。心ある人よ、もしこの日記が目に触れたら読んでほしい。そして時には思い出してほしい。遠い昔の3人の若者たちの物語を。」

そんな対照的な二人の間に立つのがジュン(植草)。

劇場建設の資金を貯めるためにいったんカンパニーを離れるというケンの言葉を信じようとするジュン。

ところで「レプリカント」とは?

人間にそっくり、見分けのつかない人工知能を備えた「人造人間」「ロボット」というSFの定番モチーフ。この「さらばDiary」の前年、映画『ターミネーター2』が公開されていたので、その影響が大きかったかもしれないけれど、「レプリカント」という語を世に定着させたのは、SF映画不朽の名作、1982年の『ブレードランナー』。この映画の中では、レプリカントと人間を見分けるために「感情移入テスト」という面接試験が行われていたけれど、「さらばDiary」の中でもニッキが工場でレプリカントに「感情反応システムチェック」というテストを行っているシーンがある。

ケンの工場のレプリカント、防護服にヘッドギア的な頭部が不気味。

「機械的」な音楽に合わせて「機械的」に動く。

「レプリカントには人間的な感情はない」、だから「苦役を担わせてもよい」、しかし予定外に「レプリカントにも感情が芽生えてしまう」、だから人間が彼らを「破壊」しないといけない…。こうした設定も『ブレードランナー』と共通している。また、主人公の回想というフィルムノワールに定番の形式も共通。

この『ブレードランナー』がそもそも下敷きとしている映画、1926年のドイツ映画『メトロポリス』や、カレル・チャペックの1920年のチェコの戯曲『ロボット(R.U.R)』などにしても、問題になるのは「労働」。ロボットという語はそもそもチェコ語の「robota(賦役)」という語から、カレルと兄のヨゼフが作った新語。

この「レプリカント」、「労働」というテーマは、衣装にも反映されいていると思われる。第一部のラスト、「未来パフォーマンス」という曲で踊るダンサーたちの黒と白の衣装は、黒と白の平面的なデザインで、20世紀初頭に生まれたロシア構造主義や未来派、さらにバウハウスの舞台衣装を髣髴とさせる。さらに踊りの振り付けも機械的というか、非感情的。また彼らの前で白い布を操る白い衣装のニッキの踊りは、「サーペンタイン・ダンス」など、20世紀転換期のモダンダンスが連想される。かっちゃんとヒガシも白と黒の衣装でソロダンスを披露。その後、白黒だけだった群舞の数名が赤い帽子を被っているのに気づくと、3人が赤と黒の衣装で登場。と、全体的に階級闘争と革命、政治が芸術と結びついていた時代の意匠が取り込まれているように思われる。

第二部、限定版BESTにも収録されたヒガシソロの「Before Fight」、そしてニッキソロの「Replicant Resistance」という本作最大の見せ場が続く。

とくにニッキが「♪こんな未来 予定外さ」と歌い踊る「Replicant Resistance」は、どこか何かに操られているような気だるさ(lazy)を持った、しかし機械とは逆方向に人間離れしたしなやかさを湛えたダンスで、楽曲の良さも相まって、はっきりいってニッキ史最高のパフォーマンスの1つ。

この曲の作曲を手がけた岩田雅之氏については、森泉スミレさんが色々書いておられます。→★

そしてやたら長い見せ場になるのが戦闘シーン。アクション指導に國井正廣さんという大御所が参加しており、迫力あり。とくにヒガシがやたらバク転、バク宙を入れてきて、とても華麗。

最後、息絶える老人と兵士(かっちゃん)。

ラスト、ヒガシが見るメリーゴーランドの幻影は、回転せずに、一方向に進んでいく。

そう、時間は戻らない…。

なぜタイトルに「さらば」が入るのか、それをこの閉じない円のメリーゴーランドが示しているように思われる。過去に戻らず、未来にいくらかの希望を感じさせながら。

と、なかなかひっかかるところが多くて、理解に時間がかかった『さらばDiary』ですが、音楽も世界観もしっかりしているし、あらためて毎年こんな違う新作を続けてきたPlayzone、ほんとすごい…と感心。これ、何作目だっけ?と再度確認したら…

7!!!

だからアポカリプス……!!!

ダンスカンパニー、アポカリプスが消滅したのも、5周年の2年後、つまり7年目だった…!!!

と「7」で腑に落ちたのが今回の私のハイライトでした。

参考文献:

『「ブレードランナー」論序説(リュミエール叢書 34) 』加藤幹郎、筑摩書房、2004年

『ロボット(R.U.R.)』カレル・チャペック(千野栄一 訳)、岩波文庫、2004年

『人造人間』ヨゼフ・チャペック(飯島 周 訳)、平凡社、2000年

『聖書 新共同訳 NI44 』 日本聖書協会、1996年

Youtubeでは現在、ほぼ完全に近い抜粋版が見られます(’97年のトーク付き)。

【06】PLAYZONE '91 SHOCK

Playzone '91「SHOCK」

上演) 上演期間は1991年7月4日〜7月28日(青山劇場)、8月10日〜14日(フェスティバルホール)。計41公演。

かがやきの日々(overture)〜THINGS THAT DREAMS MADE OF〜(作曲:Henry Krieger、編曲:ボブ佐久間)

1991 (作詞:森泉博行、作曲:羽場仁志、編曲:小堀ひとみ)(錦織・東山・植草)

1981 〜未来(あす)への疾走〜(作詞:原 真弓、作曲:Joey Carbone、編曲:小堀ひとみ)(錦織・東山・植草)

TOUR(作詞:森泉博行、作・編曲:ボブ佐久間)(錦織・東山・植草)

OH MY GOD HELP ME! (作詞:小倉めぐみ、作曲:西脇辰弥、編曲:小堀 浩)(錦織・植草)

SHOW MUST GO ON (作詞:森泉博行、作・編曲:小堀ひとみ)(東山)

MIDNIGHT DANCING 〜Heat of Night〜 (作詞:相田 毅、作曲:Dale Sanders、編曲:小堀ひとみ)(東山)

1991 (上述)(錦織・東山・中村)

MASS COMMUNICATION (作詞:森泉博行、作曲:羽場仁志、編曲:小堀ひとみ)

かがやきの日々(Balade) (作詞:Bob Breslo、日本語詞:森 浩美、作曲:Henry Krieger、編曲:小堀 浩)(植草)

あの日…(作詞:森泉博行、作・編曲:ボブ佐久間)(錦織)

白鯨のテーマ(作・編曲:ボブ佐久間)

マヤカシ(作詞:森 浩美、作・編曲:小野寺忠和)(錦織・東山・中村)

SOMETHING WONDERFUL(作詞:森泉博行、作・編曲:ボブ佐久間)(錦織・東山)

SOMETHING WONDERFUKL (Instrumental)(作曲:ボブ佐久間、編曲:小堀ひとみ)

あの日(Instrumental)(作曲:ボブ佐久間、編曲:ボブ佐久間、小堀ひとみ)

かがやきの日々(作詞:Bob Breslo、日本語詞:森 浩美、作曲:Henry Krieger、編曲:小野田忠和)(植草→東山→錦織・東山・中村)

MASS COMMUNICATION (作詞:森泉博行、作曲:羽場仁志、編曲:小堀ひとみ)

1991 (Instrumental)(作曲:羽場仁志)

かがやきの日々(作詞:Bob Breslo、日本語詞:森 浩美、作曲:Henry Krieger、編曲:小野田忠和)(東山→全員→植草)

1991 (作詞:森泉博行、作曲:羽場仁志、編曲:小堀ひとみ)(錦織・東山・植草)

SPECIAL RED(作詞:真名杏樹、作曲:J.Carbone、編曲:新川 博)(錦織・東山・植草)

かがやきの日々(上述)(錦織・東山・植草)

STORY)

キャスト)

少年隊: 錦織一清

TOKIO: 城島 茂

小島 啓(映像収録時は脚の怪我のため欠席)

大脇ひろし/加藤成夫/佐々木しんじゅ/伊賀康成/石井 光

小野恵子/小口明美/河野由美/松岡身枝/上月真琴/田村綾子/塚本 忍/小沼葉子

松山康志郎/長田マキ/新藤明夫

Special Thanks :森 光子〔冒頭のナレーション〕

スタッフ)

作・構成・演出:ジャニー喜多川

作曲:Henry Krieger

作曲・音楽監督:ボブ佐久間

編曲:小野寺忠和(および小堀ひとみ)

脚本:森泉博行

振付:名倉加代子、ボビー吉野、Jeffrey A.AMSDEN

衣装:清川美保子

衣装(ショウコーナー)キマイラ企画

美術:島田郁代

照明・小島由明

音響・景田尚幸

舞台監督:奥村欽司

制作:大和 剛

企画:安倍 寧

協力:こどもの城 青山劇場・東京、フェスティバルホール・大阪

_____________________

6年目のPlayzoneは前年に引き続き、ジャニーさんが作・演出・構成を担当。

前回の「MASK」が「SHOW劇」と題されていたことを引きずって、今回は「衝撃→SHOCK」となっている。よく知らないけど、ジャニーさん、こういう言葉遊びにやたらワクワクする人なのでしょう。知らんけど。

90MASK〜91SHOCKの間、主要な歌番組が次々となくなっていったにも関わらず、少年隊の活動はすごく充実していたように見える。しかしレコード会社の移籍があったせいか、このSHOCK(から93WINDOWまで)はサントラが出ていない…。もったいない!!メインテーマになっている「かがやきの日々」を作ったのは「Dreamgirls」などを手がけたHenry Krieger。そしてそれ以外にもお馴染みのボブ佐久間さん作曲「あの日…」もあったのに!この二曲は35thの限定版には収録されたものの、Joey Carbone作曲の「Special Red」が入ってなかったのはどう考えてももったいなすぎる…。ボブ佐久間さんの「白鯨」部分の音楽なども良いので、なんとか音源化してほしいものです。

さて、SHOCK。ずっとサポートしていた忍者がソロデビューしたことでいなくなり、代わってTOKIOが登場。また中村繁之が4人目の少年隊とも言うべき重要な役で熱演。MASKと同じく、みんな自分の名前を演じている。この後のPlayzoneをまだ見てないので、言い切ってよいのか怪しいけれど、MASKとSHOCKは双子の兄弟のような作品に思えます。そしてMASKよりSHOCKの方が全体的な整合性がとれてて、進化してるな、という気持ちと、あのアンバランスさも含めてMASKの方が好きかも、という気持ちが同居。しかしこのSHOCKはその後、ジャニーズ舞台のBASEとなり、いまも堂本光一が進化させているようですが、全然知らないので、また「ささ」さんのBLOGを貼っておきます…

ジャニーズ舞台における「Show must go on」の変遷とは…

本編は冒頭、1991年「現在」の少年隊のステージから始まる。

そして10年前へ。1981年は実際に少年隊が結成された年。

少年隊がレコードデビューはしないまま活動している、というのもたしかに実際に沿った設定。ニッキの運転する車での全国ツアーは、「楽しそう」を絵に描いたような青春の旅。

問題(?)はここ、劇中劇「白鯨」。

MASKの時の「ハムレット」はヒガシのリクエストだったようだけど、「白鯨」はニッキのリクエスト。個人的に「白鯨」という作品には思い入れがあるので、ほんとにメルヴィル読んだのかしら?と疑ってるけれど、多分ニッキも他のみんなも原作ではなく、1956年のジョン・ヒューストン監督の映画『白鯨』の方を参照しているのは間違いなさそう。

青山劇場というのは当時、他にはないような立派な舞台機構を備えた劇場で、先日のclubhouseでも、青山劇場の24機の小せりをこんなにフル稼働させて使いこなしていたのは少年隊くらいじゃないか、という話が出たのだけど、その劇場機構を活かせる作品を考えたときにこの映画『白鯨』が思い浮かぶというのは納得。

この映画はパニック映画とは一線を画しながらも、迫力は満点。こういうCGを使わない映画のほうが、本物らしさはなくなっても真実らしさが増すように感じてしまう。PLAYZONEの「白鯨」は波を白い服を着た女性が表現していたのが妙に印象的。

Moby Dick (1956): Gregory Peck's best scene

ニッキ演じるエイハブ船長は、グレゴリー・ペックが演じる、むやみに男前なエイハブ船長が下敷きとなっているのは間違いないでしょう。SHOCKだけ見てると唐突に感じる最後の緊縛シーンも、この映画を見ると「なるほど」となります。

1991年の少年隊ファンクラブ会報(Q&A 40号)を入手できたので、ニッキの部分を貼っておくと…

ということで、MASKの「ハムレット」も「白鯨」も劇中劇でありつつ、それぞれヒガシとニシキの深層心理を表す「夢」でもあると位置づけられているようです。

SHOCKには脚が不自由になったかっちゃんの方も、自分を鯨に重ねて見ているという設定があり、実際のメルヴィルの「白鯨」が何を「象徴」しているかと言ったようなことは、いっそうもうこの「SHOCK」という作品を楽しむという目的の場合、考えなくても良い話だとは思われるのだけど、何度か見ているうちにようやく被害者と加害者の紙一重性、自分が戦っている相手がけっきょく自分であるということ、など、簡単には解けないテーマがちゃんと設定されているように感じてきました。

狂言回し的な役を次々とこなすヒガシ。ニッキも二度のダイブがあって、大変な舞台だったと思うけれど、ヒガシもあっちこっち動き回ってて大変そう。かっちゃんは動けなくて大変そう。

まあでもとにかく、ずっとかっちゃんがかわいそうで気の毒。

MASKの時はそこまで思わなかったのに、シゲという代役を立てられたことがブラックすぎる笑いになってて、ジャニーさん、エグい。

最後は夢オチではないものの、それに近いくらい魔法のように上手く収まり、また「少年隊」はこの3人じゃなくちゃ!!という再確認のこのシーンがあるので、すごくホッとするのだけれど。

本編はいまのところyoutubeで全編見られます。

それにしてもふれこみの「3分に一度のショック」、あったかしら…?